龜背芋的生長密碼,並非藏在光照或水分裡,而是埋在你看不到的土壤之下。多數人以為介質的核心任務是「保濕」,這是一個根本性的誤解。事實上,一個頂級介質的真正使命,是為根系建立一個高效的「供氧系統」。因為根部細胞的呼吸作用,才是驅動整株植物所有代謝活動,包含開裂新葉、抵抗病害的能量來源。這篇文章將徹底顛覆你對龜背芋介質的傳統認知,從物理學與生物學的跨域視角,重新定義何謂真正的「透氣」。

為何90%的龜背芋玩家,都誤解了「透氣」的真正含義?

市場上充斥著「透氣、疏水、防止爛根」等陳腔濫調,但這些詞彙並未觸及問題的核心。透氣的終極目的不是被動地「防止」壞事發生,而是主動地「促成」高效的氣體交換,這才是龜背芋能否展現其基因潛力的關鍵分野。

介質的物理學:孔隙度如何直接決定根系的「呼吸效率」?

土壤介質的性能,本質上是一門物理學。其關鍵指標是孔隙度 (Porosity),也就是介質中非固體部分所佔的體積。這些孔隙分為兩種:大孔隙 (Macropores) 和 小孔隙 (Micropores)。小孔隙透過毛細作用抓住水分,負責「保濕」;而大孔隙則在澆水後迅速排空,填充空氣,負責「供氧」。傳統的培養土或泥炭土,其顆粒過於細小,導致大孔隙嚴重不足。這會讓根系在潮濕環境下,陷入根部缺氧 (Root Hypoxia) 的狀態,即便沒有立刻爛根,其呼吸效率也已大幅降低,無法產生足夠的 ATP (三磷酸腺苷) ——這是植物體內最關鍵的能量貨幣。

以下表格總結了不同孔隙度對根系呼吸效率的影響:

| 孔隙類型 | 功能 | 對根系呼吸的影響 |

|---|---|---|

| 大孔隙 (Macropores) | 供氧 | 提供氧氣,維持根系呼吸效率 |

| 小孔隙 (Micropores) | 保濕 | – |

| 大孔隙不足 | – | 導致根部缺氧,降低ATP產生 |

從根部到葉片:缺氧如何成為抑制「開背」的隱形殺手?

龜背芋的葉片開裂,或稱窗孔化 (Fenestration),是一個極度消耗能量的生理過程。當根系因介質密實而長期處於微缺氧狀態,ATP 產量便會銳減。這對植物發出的信號是:「生存資源不足,應採取保守策略」。其直接後果,就是植株會優先將有限的能量用於維持生命,而非擴張與生長。因此,你可能會發現龜背芋雖然還活著,卻遲遲不開背,或新葉越長越小。這背後的真兇,往往不是缺肥或光照不足,而是根系無法呼吸,從源頭上切斷了能量供應鏈。

如何打造「代謝加速型」龜背芋介質?黃金比例與關鍵材料解析

要打造一個能主動促進生長的介質,我們必須像工程師一樣思考,精準地組合不同材料,以建構最佳的孔隙結構。忘掉那些「隨便混混」的建議,每一種材料都有其不可替代的物理作用。

拒絕通用配方:三大核心材料(樹皮、珍珠岩、椰塊)的精準作用是什麼?

一個高效的龜背芋介質,至少需要三種功能性材料。第一是蘭花樹皮 (Orchid Bark),它提供最主要的結構支撐與大孔隙,確保空氣能在根系間自由流通。第二是粗粒珍珠岩 (Coarse Perlite),這是一種火山玻璃,經高溫膨化後形成,內部充滿微小氣孔,它本身不吸水,卻能創造出無數永久性的空氣通道,防止介質長期使用後發生物理性坍塌。第三是椰塊 (Coco Chunks),而非細碎的椰糠。椰塊像海綿一樣,能在吸收部分水分的同時,因其不規則形狀而維持大孔隙,達到保水與透氣的完美平衡。

顆粒尺寸的秘密:為何「混和尺寸」是創造最佳氣體交換通道的關鍵?

僅僅用對材料還不夠,顆粒的「尺寸」與「配比」才是高手與新手的區別。根據土壤物理學的研究,單一尺寸的顆粒容易緊密堆疊,反而減少孔隙。最理想的結構,來自於「混合不同尺寸的顆粒」。例如,使用 1-2 公分的樹皮,搭配 0.5-1 公分的椰塊與珍珠岩。這種尺寸差異,能確保在介質內部形成類似「拱橋」的穩定結構,創造出大量不會被水分完全填滿的永久性氣體通道 (Permanent Air Channels)。一個可參考的黃金比例是:40% 樹皮、30% 粗粒珍珠岩、20% 椰塊,以及 10% 的蚯蚓糞或竹炭作為養分與菌群的補充。

以下是不同顆粒尺寸與介質結構的比較:

| 顆粒尺寸 | 堆疊方式 | 孔隙大小 | 氣體通道 |

|---|---|---|---|

| 單一尺寸 | 緊密堆疊 | 減少 | – |

| 混合尺寸 | 形成「拱橋」結構 | 大量 | 永久性氣體通道 |

介質劣化的隱形警訊:兩個你必須學會的「體檢」技巧

介質的性能並非一成不變,它會隨著時間、澆水習慣與生物分解而逐漸劣化。學會判讀這些早期警訊,能讓你在問題惡化前及時介入,維持根系的健康。

「白毛」就是發霉嗎?認識益生菌絲與有害黴菌的視覺差異

在潮濕的介質表面看到白色絲狀物,許多人的第一反應是「發霉了」。但這需要仔細區分。有害的黴菌通常呈現粉狀、點狀或塊狀,顏色可能偏綠或黑,且常伴隨腐敗的氣味。然而,如果你看到的是如蛛網般纖細、向外放射性生長的白色絲狀物,這很可能是有益真菌的菌絲體 (Beneficial Mycelium),例如木黴菌 (Trichoderma)。根據許多園藝研究,木黴菌能與植物共生,抑制病原菌的生長,並幫助分解有機質。一個充滿有益菌絲的介質,反而代表著一個健康的微生物生態系。

盆栽重量的變化,如何揭示介質的保水與通氣狀態?

忘掉用手指或竹籤插入土壤的傳統方法,那既不準確又可能傷害根系。最專業且無損的判斷方式,是「用手感受盆栽的重量」。在每次澆透水後,感受一下盆栽的「飽水重量」。隨著時間推移,水分蒸發和被植物吸收,盆栽會逐漸變輕。當重量大約減輕了 50-70% 時,通常就是下一次澆水的最佳時機。這個方法不僅能精準判斷澆水時機,更能讓你感知介質的性能。如果澆水後盆栽「過度沉重」且重量下降緩慢,代表大孔隙不足,排水與通氣性差。反之,如果重量下降得「過快」,則可能是保水性不足。

超越初始配方:如何根據龜背芋的生長階段,動態調整介質?

沒有任何一種介質配方可以適用於龜背芋的整個生命週期。將換盆視為一次「介質升級」的機會,根據植株的成熟度動態調整配方,是實現長期健康生長的關鍵。

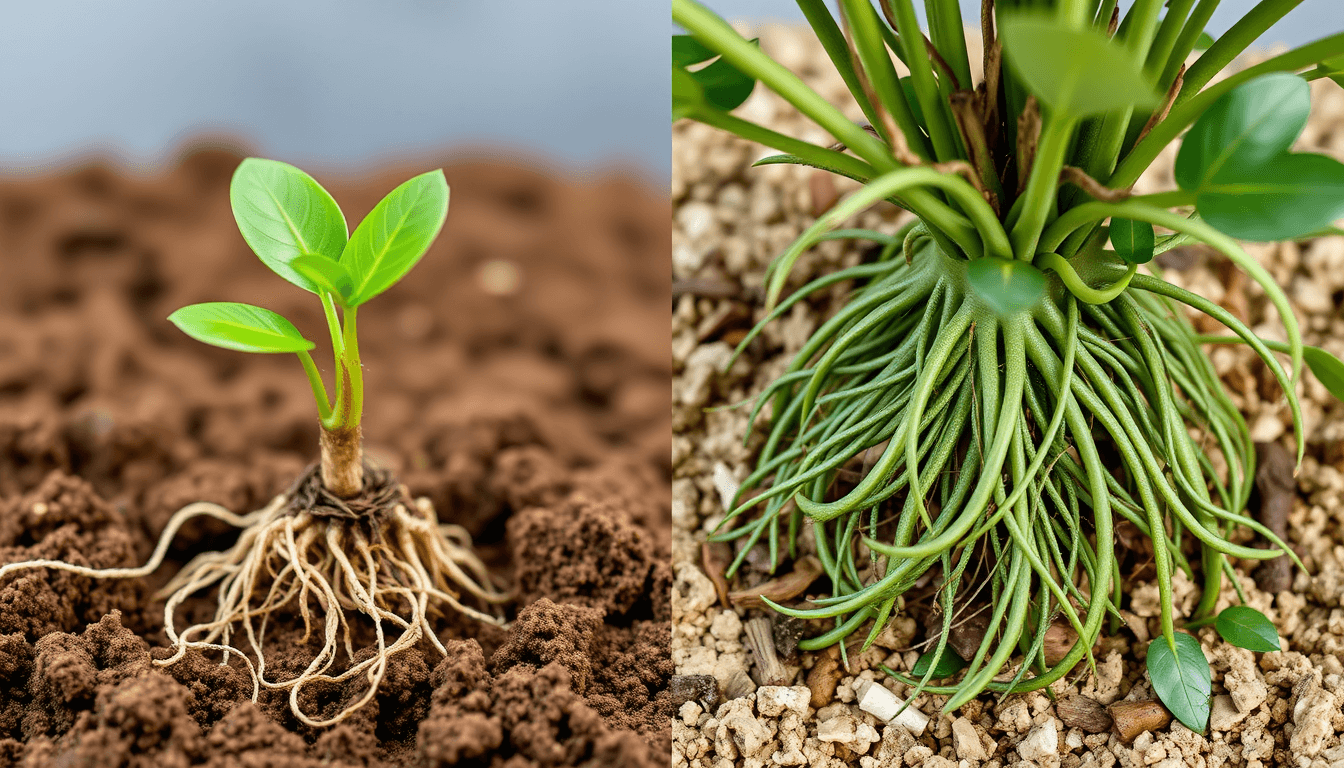

幼苗期 vs. 成熟期:為何介質的保水與透氣需求會動態轉變?

龜背芋的幼苗期,其根系尚不發達,對水分的需求相對敏感且頻繁。此階段的介質,可以適度提高保水材料(如細椰糠或泥炭土)的比例,大約佔 20-30%,以確保幼根不會因介質過乾而受損。然而,一旦龜背芋進入成熟期,長出粗壯的氣生根與發達的地下根系,其對「氧氣」的需求便會急劇上升。此時,介質配方應果斷地轉向以大顆粒、高孔隙度的材料為主,如前述的樹皮、椰塊與粗粒珍珠岩,將保水材料的比例降至 10% 以下或完全去除。

換盆的藝術:不只是換大盆,更是「介質結構優化」的黃金時機

多數人將換盆理解為「給根系更多空間」,但其更深層的意義在於「介質結構的重置與優化」。隨著時間推移,介質中的有機質會被分解,物理結構會逐漸崩壞、密實,導致透氣性下降。因此,每次換盆都不應只是將舊土坨原封不動地移入新盆。正確的做法是,溫和地去除至少三分之二的舊介質,檢查根系健康狀況,並換上根據植株當前生長階段「重新設計」的全新介質。這不僅是換一個更大的家,更是為龜背芋的下一個生長爆發期,安裝一顆更強大的引擎。

龜背芋介質常見迷思快問快答

- 可以用多肉植物的介質嗎?

不建議。多肉介質雖然極度透氣,但通常保水性過低,且顆粒(如赤玉土、鹿沼土)容易粉化,長期來看反而會導致密實。龜背芋需要的是「結構穩定的大孔隙」。

- 介質裡需要加基肥嗎?

可以,但不是必須。在介質中混入少量(不超過總體積的 10%)的緩釋肥或蚯蚓糞等有機肥,可以提供基礎養分。但更重要的養分管理,應來自於生長季的定期液態施肥,這能更精準地控制養分供應。

- 陶粒或發泡煉石可以取代樹皮嗎?

可以部分取代,但功能不同。陶粒是惰性介質,只提供純粹的物理空間,不具備樹皮的微量保水和提供有益微生物棲息地的功能。在配方中少量使用可以增加孔隙,但完全取代樹皮會降低介質的生物活性。

- 多久需要換一次介質?

一般建議 1-2 年。但更準確的判斷標準是觀察植物的生長狀態和介質的物理狀況。如果發現生長停滯、澆水後排水速度明顯變慢,或介質表面有肉眼可見的粉末化與坍塌,就代表需要立即更換了。