多數人上網搜尋龜貝芋(又稱龜背芋)的介質配方,得到的答案往往是「泥炭土、珍珠石、樹皮」的固定比例混合。然而,這種「一體適用」的配方,正是導致無數龜貝芋生長不良、甚至爛根死亡的元兇。真正的關鍵,不在於盲從一個固定的比例,而是去理解介質背後的物理原理,並根據你的「環境」動態調整。

迷思破解:泥炭土真的是龜貝芋的「必需品」嗎?

許多教學將泥炭土列為基礎介質,但這個觀念需要被挑戰。泥炭土並非不可或缺,甚至在某些情況下是有害的。

泥炭土的雙面刃:為何高保水性會成為根系殺手?

泥炭土 (Peat Moss) 是一種由苔蘚植物在缺氧環境下分解而成的有機介質,其最大特性是能吸收並鎖住自身重量 15 到 20 倍的水分。這聽起來是優點,但在通風不良的室內盆栽環境中,卻是致命的缺點。當泥炭土比例過高,澆水後介質會變得過於緻密,大幅減少土壤中的「空氣孔隙」。根系在缺乏足夠氧氣的環境下,會從有氧呼吸轉為無氧呼吸,最終導致細胞壞死、腐爛。這就是為什麼很多新手按照網路配方使用了大量泥炭土,卻發現植物葉片發黃、莖部軟爛的原因。

以下表格總結了泥炭土的特性及其影響:

| 特性 | 優點 (理論上) | 缺點 (盆栽環境) | 可能後果 |

|---|---|---|---|

| 高保水性 | 吸收並鎖住自身重量 15 到 20 倍的水分 | 介質過於緻密,減少空氣孔隙 | 根系缺氧,無氧呼吸,細胞壞死、腐爛,葉片發黃、莖部軟爛 |

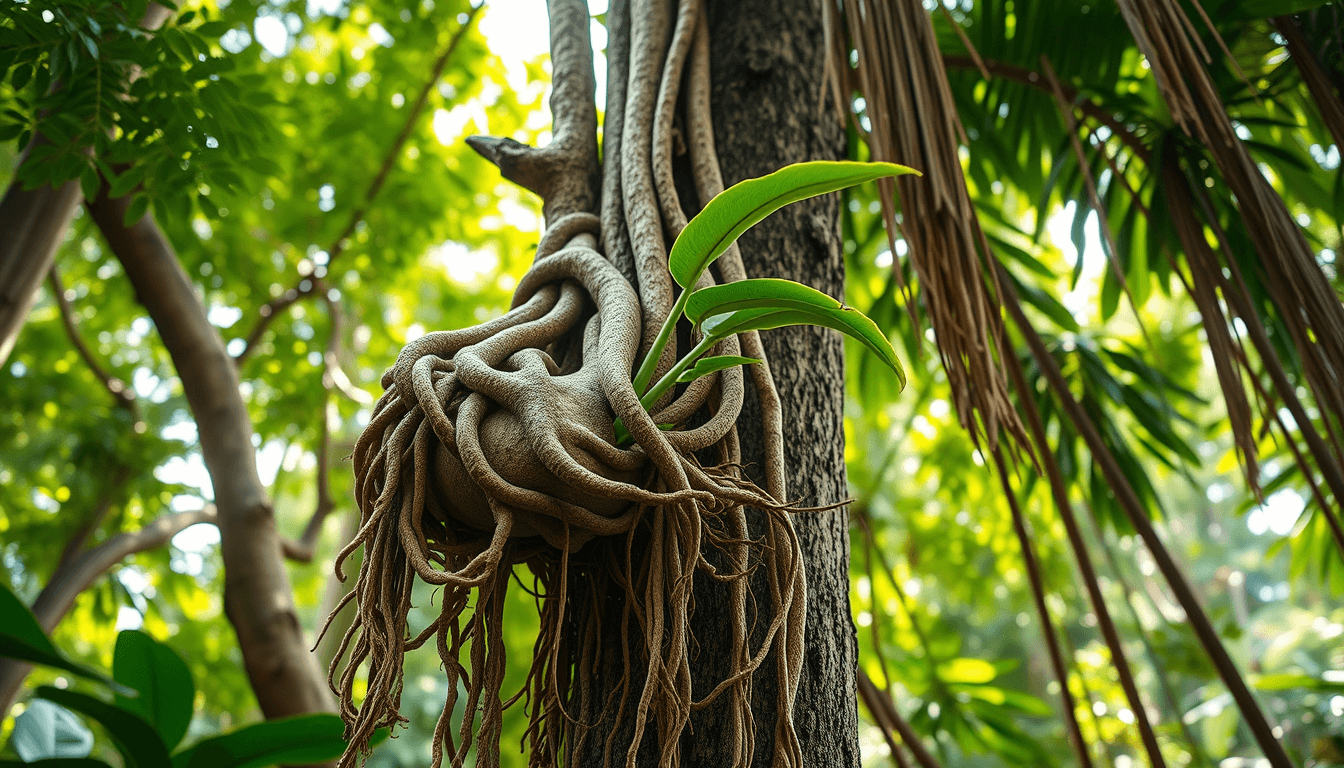

龜貝芋的原生環境如何揭示它對「空氣」的真實渴望?

要理解龜貝芋的需求,必須回到它的老家——中南美洲的熱帶雨林。 在原生環境中,龜貝芋是一種 附生或半附生植物 (Epiphyte/Hemiepiphyte),它們的根系並非深埋在緻密的土壤裡,而是攀附在樹幹或岩石上,長期暴露在空氣中。 這種演化結果,讓龜貝芋的根系對「氧氣」的需求,遠高於一般陸生植物。它們的根需要的是一個能夠快速排水、充滿空氣的環境,而非一個持續濕潤的泥潭。因此,任何阻礙空氣流通的介質配方,本質上都與龜貝芋的天性背道而馳。

動態配土系統:如何根據你的環境,客製化完美介質?

拋棄固定比例,轉而學習「動態配土」的思維。你的盆器、澆水習慣、甚至住家座向,都應該是決定介質比例的變數。

「乾濕循環」才是關鍵:如何用盆器材質與澆水習慣反推介質比例?

健康的根系需要 乾濕循環 (Wet-Dry Cycle),也就是在兩次澆水之間,介質有足夠的時間變得相對乾燥,讓空氣得以進入。 你的盆器材質會直接影響這個循環的速度。舉例來說,一個多孔、會呼吸的 陶盆 (Terracotta Pot),其水分蒸發速度比一個完全不透氣的 塑膠盆 (Plastic Pot) 快上 30-50%。這意味著,如果你使用塑膠盆,你的介質就需要含有更高比例的排水顆粒(如樹皮、火山石),以人為方式加速乾燥,避免根部長時間處於過濕狀態。反之,若你使用陶盆,則可以適度增加保水介質(如椰纖、少量泥炭土)的比例。

以下表格總結了陶盆和塑膠盆的特性差異:

| 特性 | 陶盆 (Terracotta Pot) | 塑膠盆 (Plastic Pot) |

|---|---|---|

| 透氣性 | 多孔、會呼吸 | 完全不透氣 |

| 水分蒸發速度 | 快 30-50% | 慢 |

| 介質建議 | 適度增加保水介質 | 需要更高比例的排水顆粒 |

南北陽台大不同:如何量化你的環境濕度與光照來調整配方?

台灣南北的氣候差異巨大,這也必須納入介質考量。 一個位於高雄、朝南的陽台,夏季可能接受超過 8 小時的強烈日照,水分蒸發極快,此時介質中保水材料的比例可能需要拉高到 30%。然而,一盆養在台北室內、遠離窗戶的龜貝芋,其環境濕度可能常年維持在 70% 以上,水分蒸發慢,其介質中的保水材料比例就應該降至 15% 以下,並以大顆粒介質為主,確保極致的透氣性。

核心介質深度解析:除了泥炭土,你還有哪些更優選擇?

當我們破除了「泥炭土迷思」,視野將會豁然開朗。市面上有許多介質,在特定功能上表現遠比泥炭土更出色。

椰纖、樹皮、珍珠石:它們的物理特性如何完勝泥炭土?

- 椰纖 (Coco Coir): 來自椰子外殼的纖維,是泥炭土的絕佳替代品。 它的纖維結構不易分解,能長期維持介質的物理結構與孔隙度,且 pH 值較為中性,不像泥炭土會隨時間酸化。

- 樹皮 (Bark): 特別是松樹皮,能創造出巨大的空氣通道,完美模擬龜貝芋在野外攀附樹幹的根系環境。 它的分解速度慢,能確保介質長時間不崩解、不壓實。

- 珍珠石 (Perlite): 是一種火山玻璃岩,經高溫加熱後形成的多孔白色顆粒。 它本身不吸水,功能純粹是為了在介質中撐開空隙,增加透氣性與排水性,是防止爛根的關鍵角色。

顆粒介質的逆襲:為何「多肉土」概念能拯救你的龜貝芋?

許多人將龜貝芋歸類為觀葉植物,卻忽略了它對透氣性的極端要求。事實上,從根系需求來看,龜貝芋更接近蘭花或多肉植物。 因此,直接使用或參考高品質的「多肉介質」配方,反而更能滿足龜貝芋的需求。 這些配方通常以 火山石 (Lava Rock)、赤玉土 (Akadama)、浮石 (Pumice) 等硬質顆粒為主,它們能建立一個極度疏鬆、穩定的結構,確保根系永遠不會被「悶到」。

高階玩家的秘密:微調介質以最大化生長潛力

當你掌握了基礎原理,就可以開始透過一些進階手段,將你的龜貝芋推向生長極限。

如何利用「氣根」反應,判斷介質透氣度是否達標?

氣根 (Aerial Roots) 是龜貝芋的重要器官,它們不僅能吸收空氣中的水分和養分,更是判斷盆內環境的「指標」。 如果你的龜貝芋瘋狂長出大量氣根,並拼命往盆土外延伸,這可能是一個警訊:盆內的介質太過濕悶,根系缺氧,迫使植物長出更多氣根來「呼吸」。 一個擁有理想介質的龜貝芋,其氣根會更傾向於順著攀爬棒或直接鑽入疏鬆透氣的盆土中。

添加物戰爭:生物炭、蚯蚓糞、緩釋肥的精準使用時機?

- 生物炭 (Biochar): 經高溫低氧裂解後的木炭或竹炭,其高度多孔的結構是益生菌的絕佳住所,能增加養分吸附力,並改善土壤微生物環境。

- 蚯蚓糞 (Earthworm Castings): 被達爾文稱為「最有價值的動物」的蚯蚓,其排泄物是最溫和、最全面的有機肥。 它不僅富含植物所需的微量元素,更能改善土壤團粒結構,提升保水與保肥能力。 在混合介質時加入約 5-10% 的蚯蚓糞,能為龜貝芋提供長效而穩定的營養。

- 緩釋肥 (Slow-Release Fertilizer): 對於新手而言,在混合介質時加入少量高品質的緩釋肥,是比頻繁施用液態肥更安全、穩定的選擇。它能根據溫度與濕度緩慢釋放養分,避免一次性施肥過量造成的肥傷。

龜貝芋介質常見問題 (FAQ)

問:我的介質澆水後馬上就流光,這樣正常嗎? 答:非常正常,甚至是理想狀態。這代表你的介質擁有極佳的排水性與透氣性,能有效預防爛根。龜貝芋不怕「乾」,只怕「悶」。只要確保在介質完全乾燥後再次澆透即可。

問:我可以直接用買來時盆栽裡的原土嗎? 答:不建議。苗圃為了降低成本和方便管理,通常使用保水性極高的泥炭土。 這種介質在通風良好、光照充足的溫室中或許適用,但一旦搬到通風和光線較差的室內環境,就極易導致爛根。建議買回家後,盡快更換成疏鬆透氣的介質。

問:完全不使用泥炭土,植物的養分會不會不夠? 答:不會。介質的主要功能是「支撐」與「通氣」,養分可以透過額外添加的蚯蚓糞、堆肥或緩釋肥來提供。 許多無土介質(如樹皮、火山石)本身幾乎不含養分,但透過正確的施肥管理,植物依然能茁壯成長。

問:多久需要換一次土? 答:一般建議 1-2 年更換一次。 即使是優質的介質,有機質(如樹皮、椰纖)也會隨著時間分解,變得細碎、失去孔隙,影響排水與透氣性。定期換土是確保根系健康的關鍵步驟。