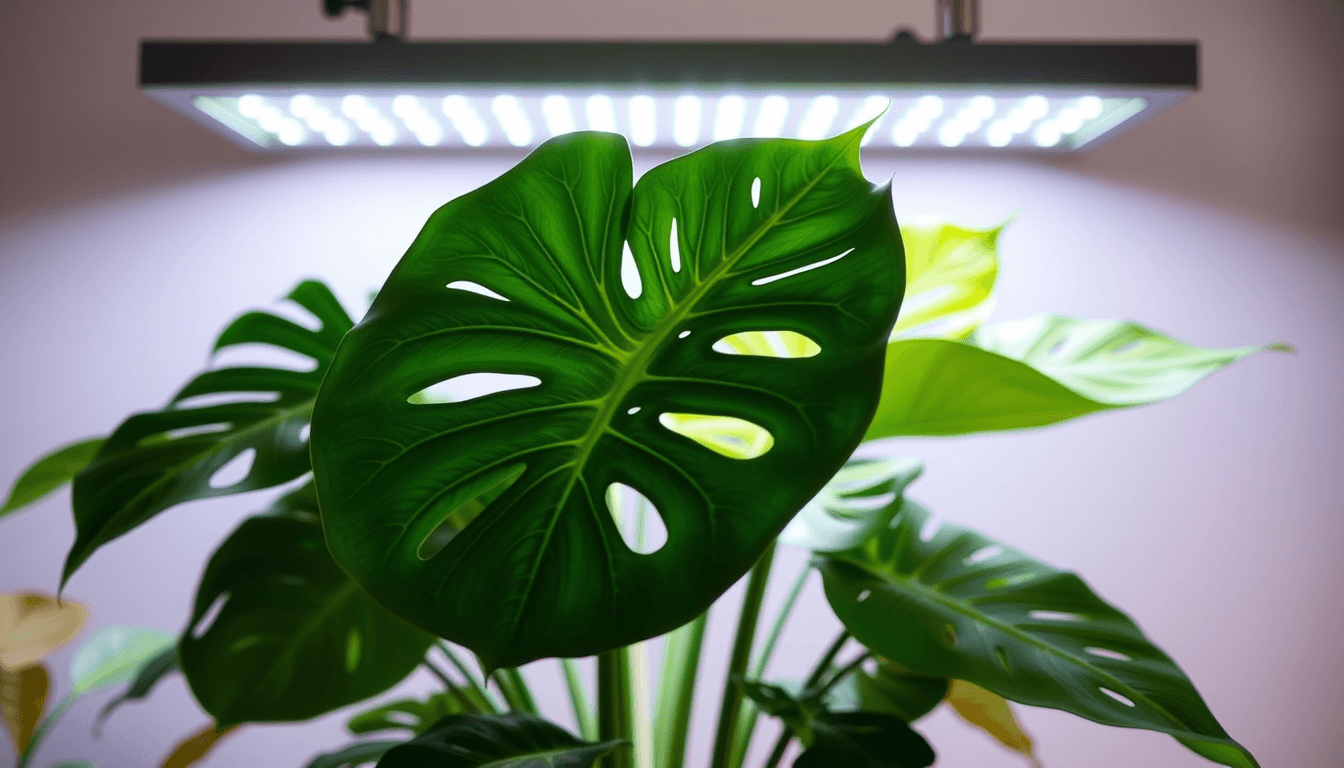

想養出葉片碩大、開裂完美的龜背芋,多數人直覺會去尋找「最強」的植物燈,但這正是第一個誤區。真正的關鍵,並非單純追求光的強度,而是理解如何「管理」光。市場上充斥著關於全光譜、瓦數的討論,卻很少有人切入核心:多數人的光照策略是靜態的,而龜背芋在不同生命階段,對光的需求是動態變化的。這篇文章將徹底顛覆你對龜背芋光照的傳統認知,帶你進入以「生物擬態」為核心的動態光照管理,這才是解鎖龜背芋生長潛力的鑰匙。

破除迷思:為何你該停止迷信單一PPFD數值?

許多玩家在選擇植物燈時,會陷入對 PPFD (光合作用光子通量密度) 數值的迷信,認為數字越高越好。這是一個危險的簡化。PPFD 固然重要,但它只是衡量「光量」的指標,而非「光質」與「光的利用效率」。

PPFD的致命盲點:為何高數值不等於健康生長?

PPFD,其單位為 μmol/m²/s,精確定義了每秒有多少光子落在特定面積上,是衡量植物燈有效性的核心指標。然而,植物對光的吸收並非無限。當光照強度超過植物的「光飽和點」,多餘的光不僅無法被利用,反而會造成「光抑制」現象,傷害葉片,導致葉緣焦黃。 對於龜背芋這類原產於熱帶雨林下層的植物,其光飽和點遠低於全日照植物。 一般來說,觀葉植物的PPFD需求約在50-150 μmol/m²/s即可滿足基本生長。 追求動輒500以上的PPFD數值,不僅是能源的浪費,更可能對龜背芋造成壓力。

光譜的秘密:紅藍光比例如何決定龜背芋的「體態」而非「死活」?

多數市售植物燈都標榜「全光譜」,但這不代表所有全光譜都一樣。真正的秘密武器,在於光譜中不同色光的「比例」。根據多項園藝科學研究,不同波長的光對植物有著截然不同的誘導作用。

- 藍光 (約 430-450nm): 主要促進植物的營養生長,也就是莖的健壯與根系的發展。 適當的藍光能讓龜背芋的莖節更短、更粗壯,避免徒長。

- 紅光 (約 660nm): 對於開花、結果以及葉片的擴張至關重要。 它能顯著影響植物的光週期效應,刺激細胞延長。

- 遠紅光 (約 730nm): 與紅光協同作用,能影響開花與種子發芽,並在某些情況下促進莖的伸長。

簡單來說,光譜的配比,決定了你的龜背芋是「虛胖徒長」還是「體態勻稱」。 這也是為什麼專業玩家會超越PPFD,開始關注光譜的精細調控。

龜背芋的「光照食譜」:如何模擬從幼苗到成株的棲地光?

要讓龜背芋發揮最大潛力,我們需要模擬它在自然棲地中從林下到攀附至樹冠的過程,這意味著光照策略必須是動態的。 以下是一套基於生命週期的「光照食譜」。

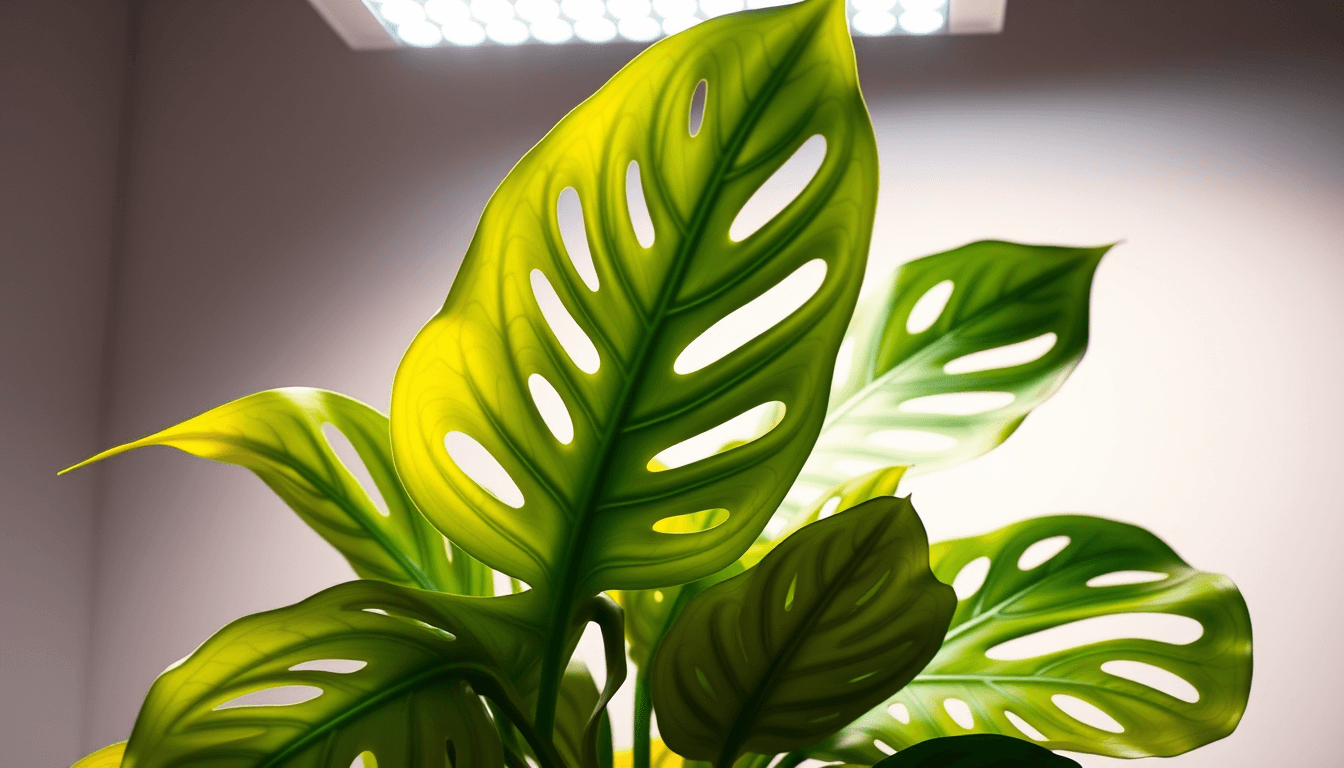

幼苗期(無開裂):如何用低光與高藍光催生根系?

龜背芋在幼苗期,葉片尚無開裂,此階段的生長重點是建立強健的根系與穩固的基礎。 在自然界,幼苗生長於光線微弱的雨林底層。因此,光照策略應為:

- 低PPFD: 將光照強度維持在 100-200 μmol/m²/s 的較低水平。 過強的光會給幼苗帶來壓力。

- 高藍光比例: 選擇藍光比例稍高的燈具,或將可調光譜的燈設定在藍光較強的模式。這能有效促進根系發育,並讓植株長得更為低矮扎實,為未來的攀爬打好基礎。

- 較短光週期: 每日給予 8-12 小時的光照即可。

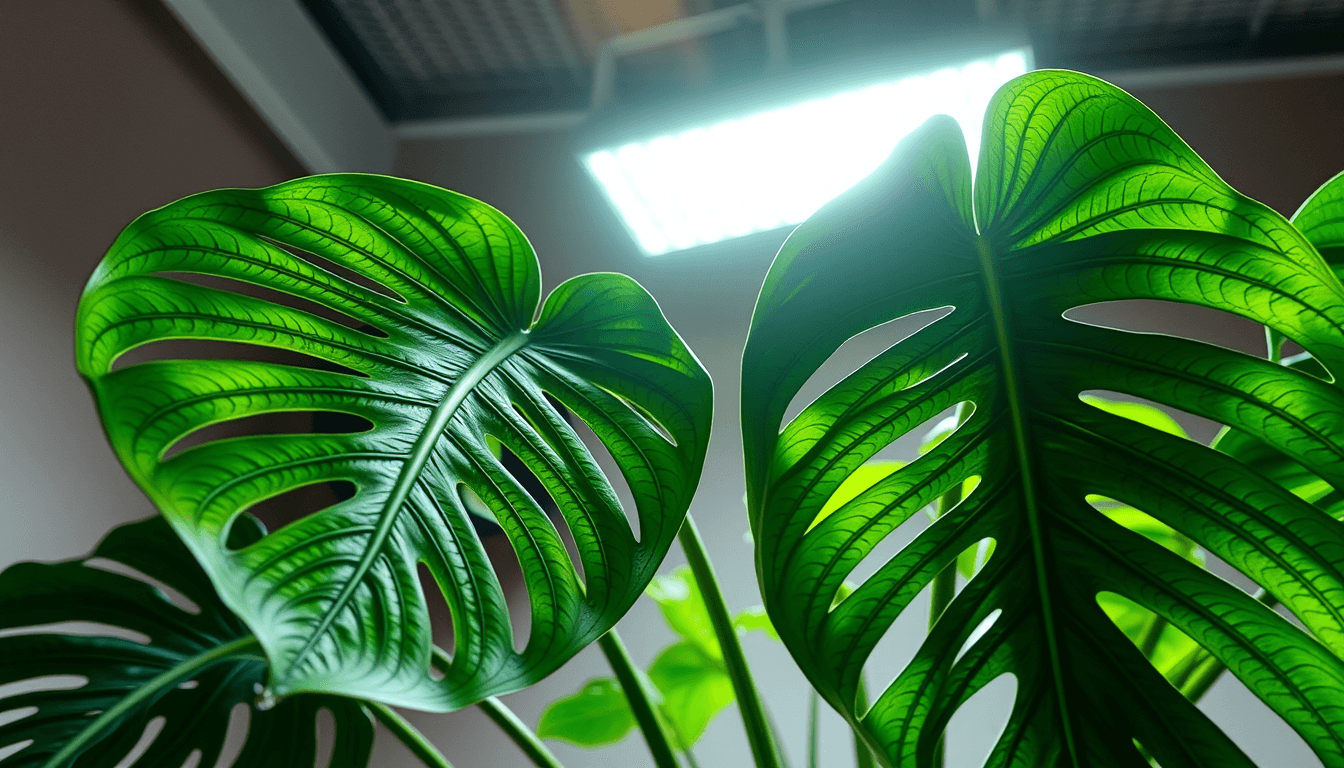

成熟期(開裂後):如何用增強紅光與延長光週期誘發巨型葉片?

當龜背芋進入成熟期,開始出現標誌性的裂葉時,代表它在自然界中已攀附到一定高度,能接收到更多穿透樹冠的光線。 此時的目標是催生更大、開裂更完美的葉片。

- 中高PPFD: 可逐步將PPFD提升至 200-400 μmol/m²/s 的區間。 這個強度足以支持旺盛的光合作用,但又未達到光飽和點。

- 增強紅光與遠紅光: 轉換為紅光與遠紅光比例更高的光譜。紅光是刺激葉片擴張的關鍵訊號,而遠紅光的加入更能模擬日落時的光譜變化,對某些植物的生長有正面影響。

- 延長光週期: 將每日光照時間延長至 12-16 小時,模擬熱帶地區較長的日照,為製造巨型葉片儲備充足能量。

硬體軍火庫:2025年頂尖玩家如何選擇與佈局燈具?

理解了光照理論後,選擇正確的硬體並將其效能最大化,是實踐策略的最後一哩路。頂尖玩家的選擇,早已超越了瓦數和外觀。

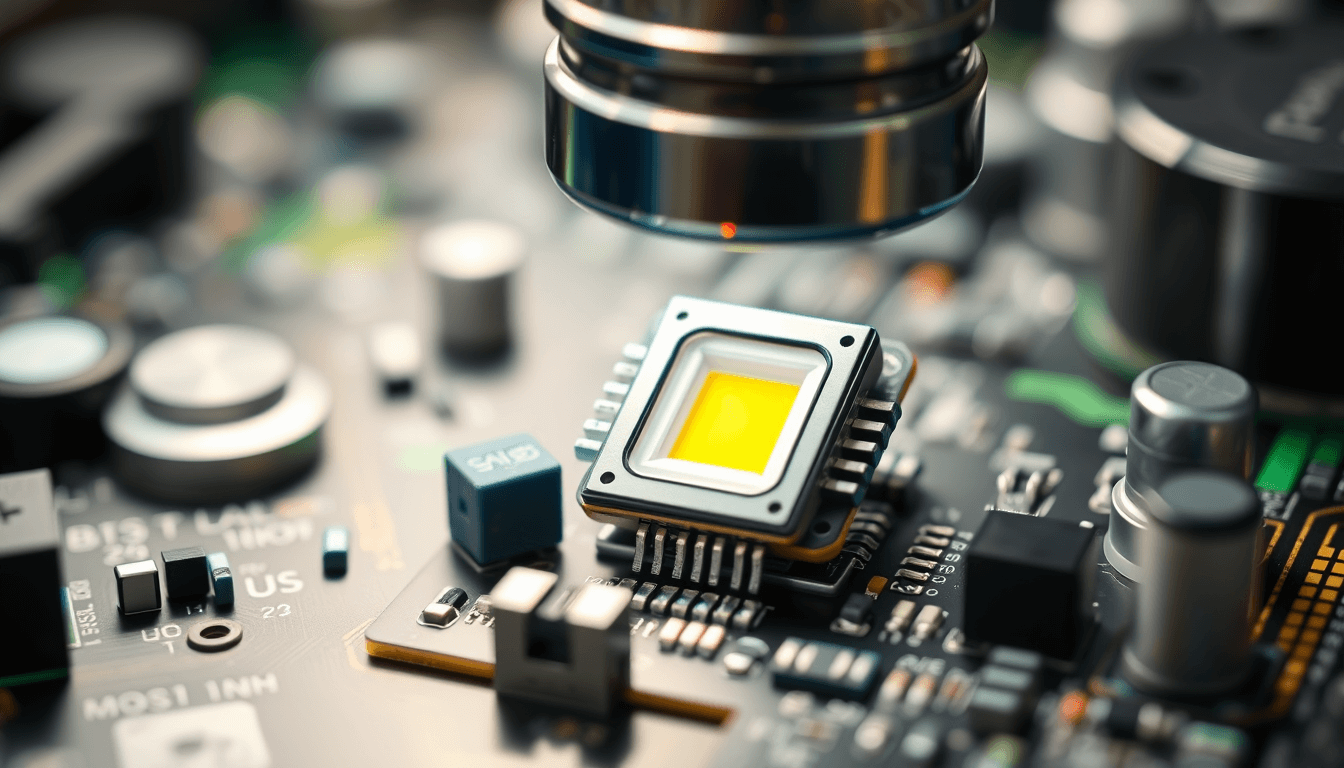

從燈珠到透鏡:為何晶片品牌與光學設計比「瓦數」更重要?

「瓦數」只代表耗電量,不等於光輸出效率。真正決定植物燈性能的是這兩項:

- LED晶片: 這是植物燈的心臟。三星 (Samsung) 的 LM301H 或 LM301B 系列晶片,因其極高的光子通量效率 (PPE),已成為頂級植物燈的標配。 根據官方數據,LM301H 在特定條件下的光效可達 3.10 μmol/J,意味著每消耗一焦耳的電能,能產生更多有效的光子。 此外,歐司朗 (OSRAM) 等品牌也提供高效的園藝專用晶片。

- 光學設計 (透鏡): 好的晶片需要搭配好的光學設計才能發揮作用。TIR (全內反射) 透鏡 是一種先進的光學元件,能將晶片發出的光線精準地匯聚並導向目標區域,大幅減少光線逸散,光通量利用率可高達90%。 相較於無透鏡或簡易反光杯的設計,TIR透鏡能確保更高的光照均勻度與更低的能量浪費。

以下表格比較了植物燈的關鍵組件:

| 組件 | 品牌/設計 | 優點 |

|---|---|---|

| LED晶片 | 三星 (Samsung) LM301H/LM301B | 光子通量效率 (PPE) 極高,光效可達 3.10 μmol/J (特定條件下) |

| LED晶片 | 歐司朗 (OSRAM) | 高效的園藝專用晶片 |

| 光學設計 | TIR (全內反射) 透鏡 | 光線精準匯聚,光通量利用率高達90%,光照均勻度高,能量浪費低 |

| 光學設計 | 無透鏡/簡易反光杯 | – |

佈光策略:單點直射 vs. 多點漫射,哪種更能避免「光線死角」?

大型龜背芋葉片繁多,單一光源很難均勻照射到所有葉片,容易造成「光線死角」,導致下層葉片因缺光而黃化。

- 單點直射: 使用單一高功率燈具,優點是安裝簡單,但缺點是光照強度中心強、邊緣弱,且上層葉片會遮擋下層葉片。

- 多點漫射: 採用多個中低功率燈具(如燈條或軌道燈)進行陣列式佈局,是更專業的做法。 這種方式能從不同角度提供光線,大幅提升光照的均勻度,確保從頂端新葉到底層老葉都能接收到足夠的光能,促進植株整體健康。 根據中國光學期刊網的研究,合理的陣列設計能顯著提升照射範圍內的光照均勻性。

高階玩家進階課:光照之外的協同變因

光照升級後,若其他養護條件沒有跟上,反而會限制植物的生長。光、肥、溫、濕是一個協同作用的系統。

光與肥的連動:為何光照升級後,你的施肥策略必須同步調整?

光照是植物進行光合作用的能量來源,而肥料則是製造養分的原料。當你提升光照強度與時長,等於是給了工廠更強的引擎,此時若不提供足夠的原料,工廠也無法提高產能。 光照增強後,植物對氮、磷、鉀的需求會隨之增加。若施肥頻率與濃度仍維持在低光照時的水平,龜背芋可能會出現新生葉片變小、葉色變淡等「缺肥」症狀。因此,升級光照後,應適度增加施肥頻率或濃度,以支持其加速的代謝需求。

以下表格展示了光照升級前後施肥策略的差異:

| 項目 | 低光照 | 高光照 |

|---|---|---|

| 肥料需求 | 較低 | 較高 (氮、磷、鉀) |

| 施肥策略 | 維持原水平 | 適度增加頻率或濃度 |

| 可能出現的症狀 (若未調整) | – | 新生葉片變小、葉色變淡 |

溫度與濕度的協奏:光照如何影響環境微氣候並觸發警訊?

植物燈在提供光能的同時,也會產生熱量,這會直接影響植株周圍的微氣候。 高強度的光照會提升葉片表面溫度,加速水分蒸散。如果環境濕度過低(低於50%),或通風不良,葉片邊緣可能會因為水分蒸散速度大於根部吸收速度而出現焦邊、乾枯的現象。 因此,在使用強光時,必須同步監控溫濕度。可考慮使用加濕器提升空氣濕度至60%以上,並確保良好的空氣流通,這才是模擬其原生熱帶雨林環境的完整做法。

龜背芋植物燈常見問題 (FAQ)

- 植物燈應該距離龜背芋多遠?

距離取決於燈具的功率與光學設計。一個通用的法則是,用手放在葉片上方感受,若感覺到明顯熱度,就代表太近了。對於多數LED燈,30-60公分的距離是一個安全的起始點,再根據植物的反應微調。

- 植物燈一天到底要開多久?

這取決於光照強度與植物的生長階段。一般觀葉植物需要8-12小時。 若光照強度較弱,可延長至14-16小時來補足總光量(DLI)。但切記,植物也需要至少8小時的黑暗期來進行呼吸作用,24小時不間斷的光照是有害的。

- 白色、黃色,還是紅藍色的植物燈比較好?

對於居家環境,推薦使用高顯色指數 (CRI > 90) 的「全光譜」白色或暖白光燈具。 它們的光譜均衡,最接近太陽光,不僅適合植物生長,也更符合人類的視覺習慣。傳統的紅藍光燈雖然有效,但發出的紫紅色光線在居家環境中較為刺眼,且缺乏植物所需的部分微量光譜。

- 我的龜背芋葉子一直不開裂,是光不夠嗎?

光照不足是主要原因之一。 龜背芋通常需要生長到一定成熟度(約1-3年)並接收充足的散射光,才會開始裂葉。 如果你的成株龜背芋遲遲不裂葉,首先應檢討光照是否達到前面提到的成熟期標準。