多數人處理龜貝芋病蟲害的邏輯是「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,看到黑斑就噴殺菌劑,發現蟲子就用殺蟲水。這是一種治標不治本的被動策略。真正的核心問題在於:健康的龜貝芋自身具備強大的抵抗力,病蟲害的爆發,從來都不是「原因」,而是植物長期處於「環境壓力」下的「結果」。這篇文章將徹底改變你的防治觀念,從打造植物的內在免疫力與無壓力環境著手,從根源上解決問題。

跳脫「有病才治」的循環:為何你的龜貝芋總是生病?

反覆發生的病蟲害,是你的龜貝芋發出的求救信號,它在告訴你,它的生存環境出了系統性問題。與其在問題發生後疲於奔命,不如學會解讀這些早期預警信號,進行預防性調整。

「健康龜貝芋」的假象:莖節間距如何預示潛在的系統性衰弱?

許多人認為只要葉片翠綠就是健康,但這是一個常見的誤區。你必須觀察【莖節間距】,也就是兩片葉子之間莖的長度。在理想狀態下,龜貝芋的莖節應短而粗壯。如果發現莖節變得異常細長,葉片間距拉得很開,這在植物學上稱為「徒長」(Etiolation)。

徒長是植物光照不足的典型症狀。 因為光線是植物進行光合作用、製造能量的核心來源,當光照不足時,植物會將有限的能量優先用於「尋找光源」,而非強化自身結構。 這導致它長出虛弱、細長的莖,犧牲了葉片大小和細胞壁的厚度。這種狀態下的龜貝芋,就像一個營養不良的人,其免疫系統全面衰弱,對真菌和害蟲的抵抗力自然大幅下降。

不只是澆水:土壤介質的「物理結構」為何是抵禦根腐病的第一道防線?

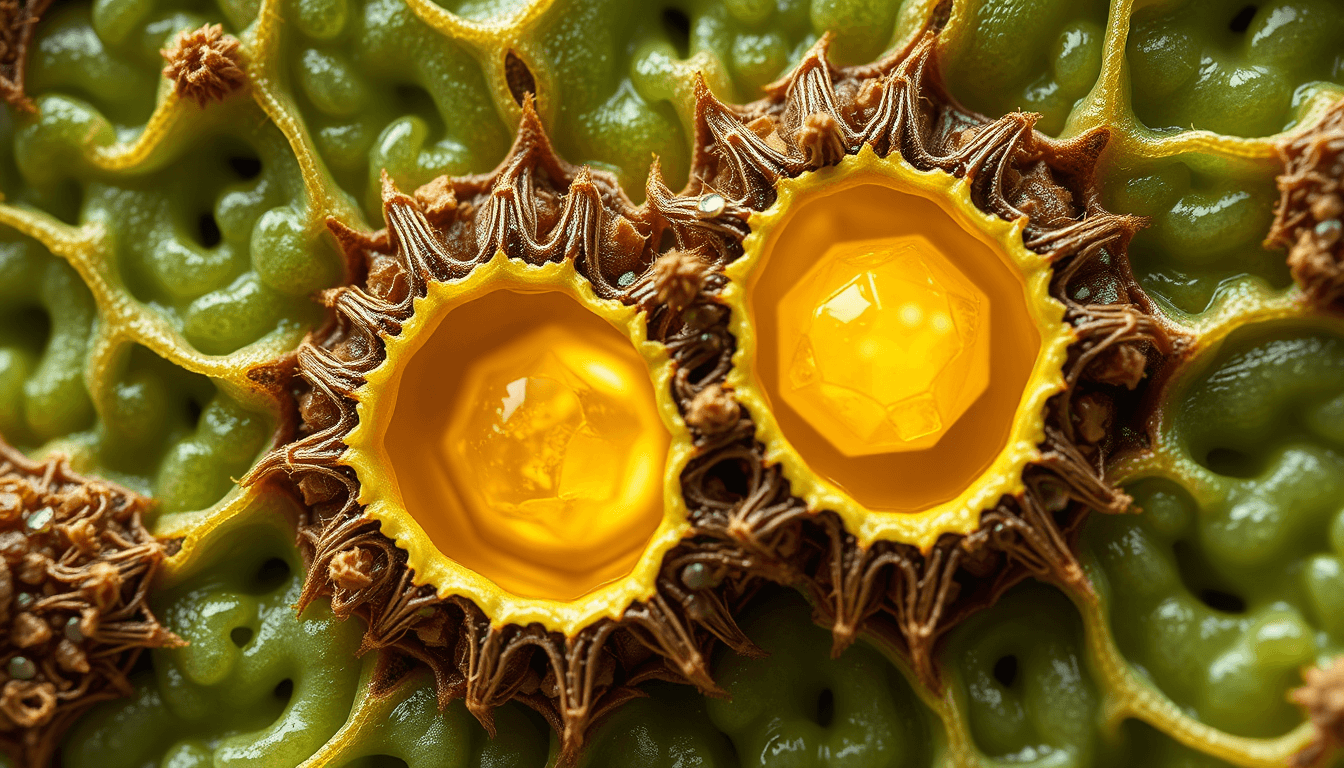

根腐病是龜貝芋最常見的殺手之一,而90%的根腐問題並非「澆水過多」,而是「土壤排水與通氣性差」所致。 根系不僅需要水分,更需要充足的氧氣進行呼吸作用。當土壤介質過於密集、缺乏孔隙時,水分會填滿所有空隙,形成一個缺氧的厭氧環境,這正是腐霉菌 (Pythium) 等致病菌滋生的溫床。

一個優良的介質配方,其核心在於「物理結構」。 專業種植者常採用如 40% 樹皮、30% 泥炭土、20% 珍珠石、10% 蛭石 的混合比例。 這裡的【樹皮】與【珍珠石】扮演了關鍵角色,它們創造出巨大的物理空隙,確保即使在澆水後,根系周圍仍有充足的空氣流通,從根本上杜絕了致病菌的生存條件。

nan

nan

精準打擊三大害蟲:從環境因子根除介殼蟲、薊馬與紅蜘蛛

噴灑藥物只能暫時清除成蟲,但只要環境條件不變,害蟲很快就會捲土重來。聰明的策略是改變環境,讓害蟲無法在此定居和繁殖。

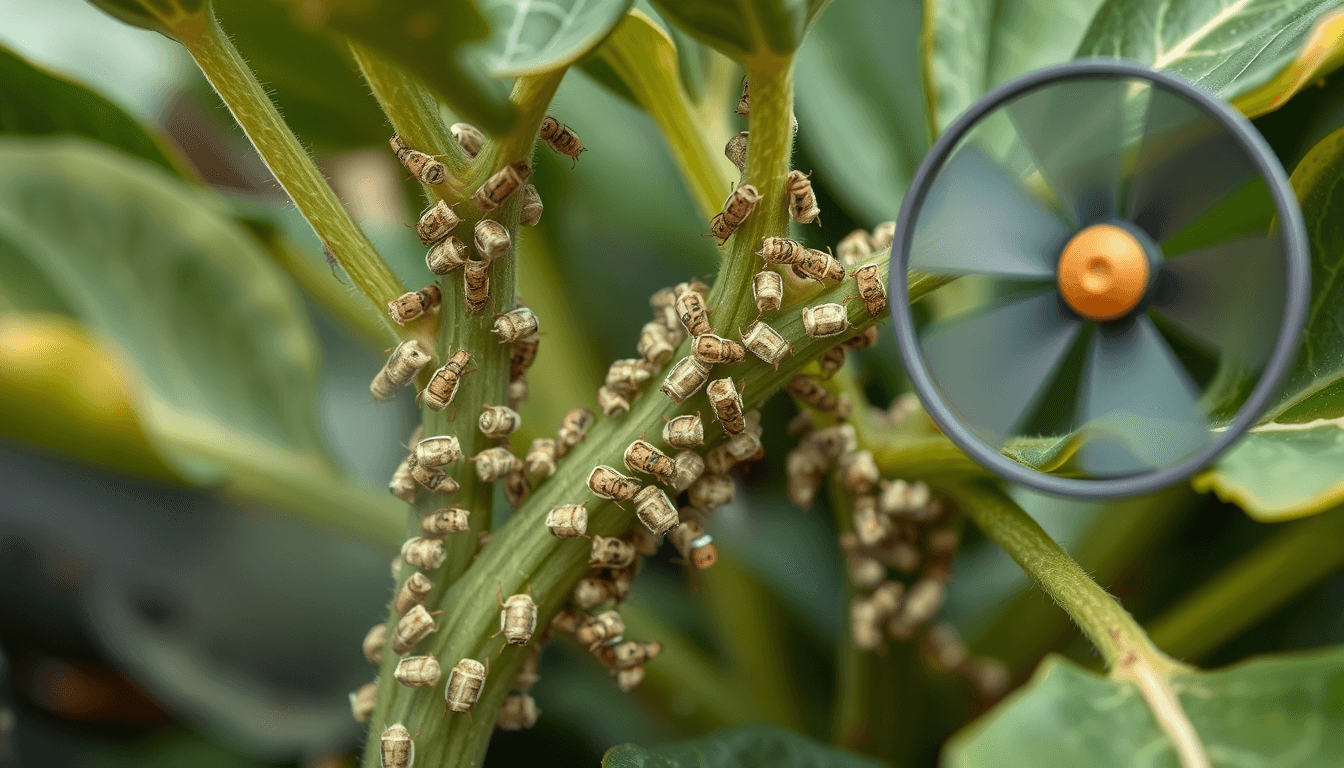

介殼蟲的溫床:為何「靜止的空氣」比殺蟲劑更值得你關注?

【介殼蟲】是一種常見的刺吸式害蟲,體表有一層蠟質或硬殼,使其對多數噴霧式藥劑具有防禦力。 許多人不知道的是,介殼蟲的爆發與「靜止的空氣」有直接關聯。 在通風不良的環境中,葉片周圍會形成一個微小的「邊界層」,這裡濕度較高、空氣穩定,是介殼蟲定居、產卵的絕佳場所。

解決方案極其簡單:增加空氣流通。一台小型風扇,設定在最低風速,足以打破這個靜止的空氣層,顯著提高介殼蟲的生存難度。根據研究,持續的空氣流動會干擾它們的移動與附著,同時降低局部濕度,使其難以建立族群。這是一種比任何化學藥劑都更根本、更持久的物理防治法。

薊馬的突襲:為何新葉變形,問題根源可能在於「光照頻譜」?

【薊馬】是一種體型微小的害蟲,尤其喜歡啃食龜貝芋最嫩的新葉,導致新葉展開後畸形、捲曲或帶有銀色刮痕。 當你發現薊馬反覆出現時,除了檢查植株本身,更應該審視你的「光照」。

植物在逆境下會變得更易受害蟲侵襲,而「不適當的光照」是主要的壓力源之一。根據農業研究,不僅是光照強度,「光照頻譜」的完整性也至關重要。 許多廉價的植物燈僅提供有限的紅、藍光譜,缺乏植物健康所需的紫外光(UV)和遠紅光(Far-red)等波段。長期在這種「偏食」的光源下,植物雖能存活,但其防禦機制會被削弱,更容易吸引薊馬等害蟲。將植株移至能接受明亮散射自然光的位置,或更換為全光譜的專業植物燈,是提升其抵抗力的關鍵一步。

破解龜貝芋的「密碼」:從葉片斑點反推環境缺陷

葉片上的斑點是龜貝芋的「儀表板」,不同的斑點類型,對應著不同的環境問題。學會正確解讀,你就能在問題惡化前精準介入。

黃色光暈 vs. 乾枯黑斑:如何區分「真菌性葉斑病」與「物理性曬傷」?

看到葉片黑斑,不要急著下定論。你需要仔細觀察斑點的特徵。【真菌性葉斑病】的斑點通常是不規則的圓形或橢圓形,其最顯著的特徵是病斑邊緣常帶有一圈黃色的光暈 (Halo)。 這是植物免疫系統在對抗真菌入侵時,組織壞死所形成的反應區。

相比之下,【物理性曬傷】的斑點則完全不同。 它通常出現在最受陽光直射的葉片上半部,斑點邊緣清晰,沒有黃色光暈,觸感乾枯、脆弱,如同紙張燒焦。 前者需要改善通風並考慮使用殺菌劑,而後者只需將植物移到光線更柔和的地方。

葉片「出油」與水珠:這是健康的「泌液作用」還是致命的「細菌性病害」警訊?

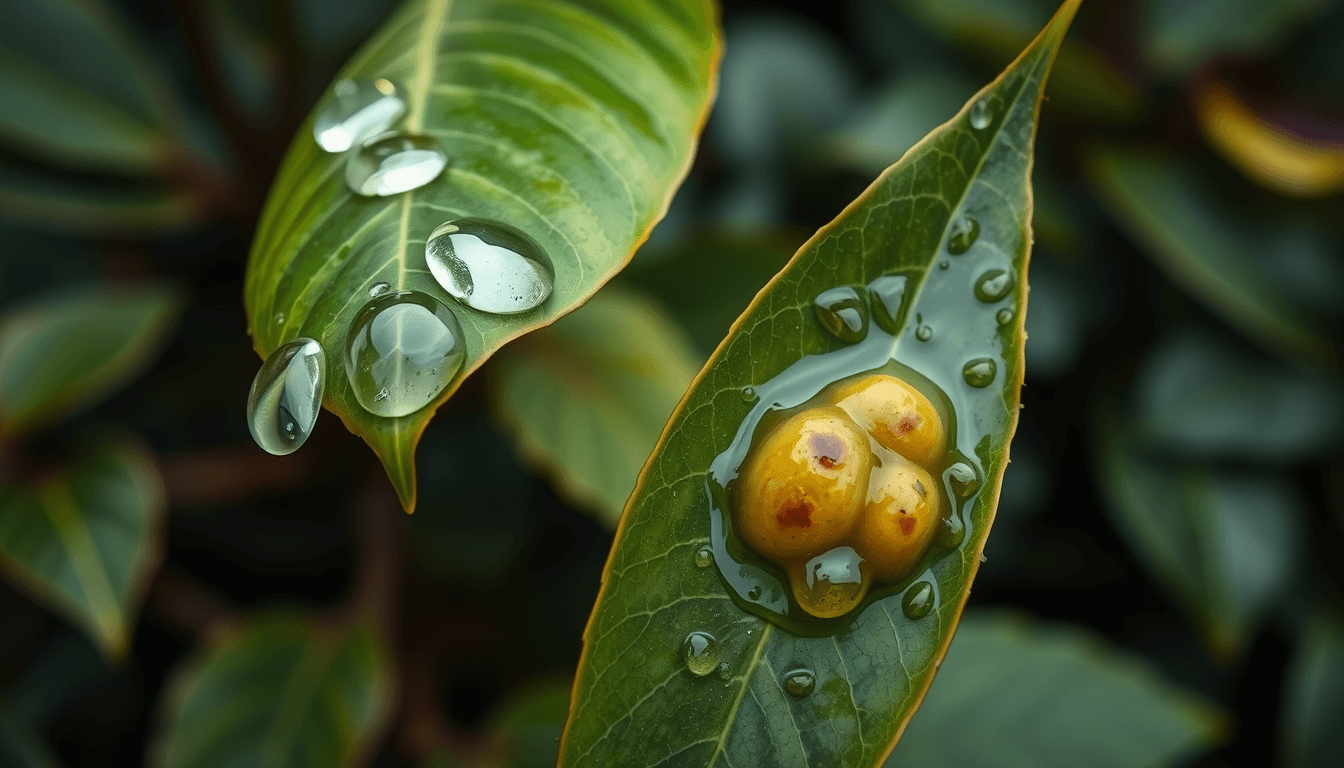

清晨發現葉尖或葉緣掛著晶瑩的水珠,甚至葉片摸起來有些黏膩,這有兩種截然不同的可能性。第一種是完全無害的「泌液作用」(Guttation)。 當根系吸收的水分過多,而空氣濕度又很高時,植物會從葉緣的【水孔】排出多餘的水分和礦物質,這是正常的生理現象。

然而,你必須警惕另一種情況:【細菌性病害】。 如果流出的液體呈現混濁、黃褐色,或是在葉片上形成水浸狀、帶有異味的黏稠斑塊,這極可能是由黃單胞菌 (Xanthomonas) 等細菌引起的感染。 細菌性病害擴散極快,一旦發現,應立即剪除受感染的葉片,並嚴格區分澆水工具,避免交叉感染。

以下表格比較了葉片出油與水珠兩種情況:

| 特徵 | 泌液作用 (Guttation) | 細菌性病害 |

|---|---|---|

| 液體外觀 | 晶瑩水珠 | 混濁、黃褐色 |

| 其他特徵 | – | 水浸狀、帶有異味的黏稠斑塊 |

| 原因 | 根系吸收水分過多,空氣濕度高 | 黃單胞菌 (Xanthomonas) 等細菌感染 |

| 影響 | 無害 | 擴散極快,可能致命 |

建立龜貝芋的「免疫系統」:從預防性生物製劑到營養管理

與其等待疾病發生,不如主動為龜貝芋建立一個強大的內部防禦系統。這需要從土壤微生物和精準營養補充兩方面著手。

停止無效噴灑:為何「枯草桿菌」在土壤中的應用,遠勝於葉面治療?

【枯草桿菌】(Bacillus subtilis) 是一種廣泛應用於現代農業的益生菌。 它不是直接殺死病菌,而是透過在植物根系周圍定殖,形成一道生物保護屏障。 這種益生菌會與有害病原菌競爭生存空間和養分,並分泌天然的抗菌物質,從而抑制病害發生。

許多人將其作為葉面噴劑使用,但效果有限。最有效的方法是將含有枯草桿菌的製劑「澆灌土壤」。 因為它的主要戰場在於根際環境(Rhizosphere),在土壤中建立穩固的菌落,不僅能預防根部病害,更能誘導植物產生「系統性抗性」,提升整株植物對葉部病害的抵抗力。

氮磷鉀之外:為何「鈣」與「矽」的缺乏是龜貝芋抗病力下降的隱形元兇?

多數人施肥只關注氮(N)、磷(P)、鉀(K)三要素,卻忽略了對植物防禦力至關重要的中量與微量元素。其中,【鈣 (Ca)】 和 【矽 (Si)】 尤其關鍵。

鈣是構成植物細胞壁的重要成分。 充足的鈣能讓細胞壁更堅固,形成一道物理屏障,使病菌的菌絲和害蟲的口器難以穿透。而矽則被植物吸收後,沉積在葉片的表皮細胞層,形成一層類似「盔甲」的矽化細胞,能顯著增強葉片的機械強度和抗蟲性。 根據農業研究,施用矽肥能有效提高作物對稻瘟病、白粉病等真菌病害及螟蟲等害蟲的抵抗力。 在選擇肥料時,應挑選額外添加了鈣和矽的配方,才能真正建構起植物的結構性防禦。

龜貝芋養護終極 FAQ

- 我的龜貝芋葉子不大,也不開裂,是怎麼回事?

這通常是光照不足和年齡不夠的綜合結果。 龜貝芋需要充足的明亮散射光才能積累足夠的能量來長出標誌性的巨大裂葉。 通常,一株健康的龜貝芋在生長到第3-4年後,才會開始穩定出現裂葉。

- 換盆後葉子發黃下垂,是快死了嗎?

這是正常的「換盆休克」。植物需要時間適應新環境,根系在過程中可能受到輕微損傷。 此時應將其放置在陰涼通風處,保持土壤微濕但絕不積水,給予它1-2週的時間恢復,通常會自行好轉。

- 可以使用自來水直接澆嗎?

可以使用,但建議將自來水靜置24小時以上。這樣做可以讓水中的氯氣揮發掉,同時讓水溫與室溫保持一致,避免低溫刺激根系。

- 一定要用攀爬棒嗎?

強烈建議使用。龜貝芋在自然界中是攀附性植物,提供攀爬棒能模擬其原生環境,讓植株向上生長,莖幹會更粗壯,葉片也會更大。沒有支撐的龜貝芋容易倒伏,生長勢態也會減弱。