哈囉,我是對龜背芋有點癡迷的植栽專家。今天,我們不談那些「看到蟲就噴藥」的陳腔濫調。我要跟你分享一個更深層的觀念:許多時候,真正害了你家龜背芋的,不是害蟲本身,而是你「用愛發電」卻用錯方法的「無效治療」。這篇文章,就是要帶你建立一套屬於自己的龜背芋健康防禦系統,從根本上減少用藥,讓你的龜背芋真正強壯起來。

為什麼你的殺蟲劑總沒效?揭開「抗藥性」與「無效噴灑」的真相

許多人遇到害蟲的第一反應就是噴藥,但結果往往是害蟲殺不光,葉子卻先遭殃。這背後有兩個你必須理解的殘酷事實:無效的噴灑方式與悄悄形成的抗藥性。

「噴了再說」為何是龜背芋用藥最大禁忌?

「有噴有保庇」是個致命的迷思。事實上,多數人在噴藥時,只注重噴灑看得到的葉面,卻忽略了害蟲真正的藏身之處。例如,薊馬和葉蟎(紅蜘蛛)這類微小害蟲,常聚集在葉背、葉鞘縫隙或新芽的皺褶中。 因為這些地方能躲避天敵和雨水,是牠們的天然避風港。當你只對葉面進行「地毯式轟炸」,藥劑覆蓋率可能連30%都不到,大部分的害蟲族群毫髮無傷,等待藥效一過就捲土重來。

抗藥性如何在你家陽台悄悄發生?

抗藥性,簡單說就是害蟲的「基因天擇」。當你長期、單一地使用某種藥劑,總有幾隻天賦異稟的害蟲能存活下來。 這些倖存者會將抵抗藥物的基因遺傳給下一代,導致整個族群對該藥劑的敏感度大幅下降。根據農業藥物試驗所的研究,某些害蟲族群在數代之後,對特定藥劑的抗性可能提高數倍甚至數十倍。 這就是為什麼一開始有效的藥,後來卻越噴越沒效,你甚至可能因此使用更高濃度,最終導致藥害,形成惡性循環。

建立你的龜背芋「整合性蟲害管理」(IPM) 系統

與其等問題發生才倉促用藥,不如建立一套防禦系統。整合性蟲害管理 (Integrated Pest Management, IPM) 是一個源自農業的先進觀念,核心精神是將害蟲數量控制在「不造成經濟危害」的水平下,而非趕盡殺絕,並優先使用非化學方法。

物理與生物防治:你的第一道防線是什麼?

在拿起藥罐前,你至少有兩種更安全有效的武器。相較於化學農藥,物理與生物防治的目標是「預防」與「控制」,而非「滅絕」。

- 物理防治: 這是最直接也最無害的手段。例如,定期用濕布擦拭葉片,可以輕易去除大部分的介殼蟲和葉蟎。 針對會飛的害蟲如黑翅蕈蚋(小黑飛),在盆栽周圍放置黃色黏蟲板,利用其趨光性進行誘殺,效果顯著。

- 生物防治: 這是引入害蟲的天敵來控制其數量。 雖然在居家環境較少實行,但這個概念提醒我們,並非所有昆蟲都是壞蛋。例如,瓢蟲就是捕食蚜蟲的得力助手。

化學農藥的「最後手段」原則:何時才是用藥時機?

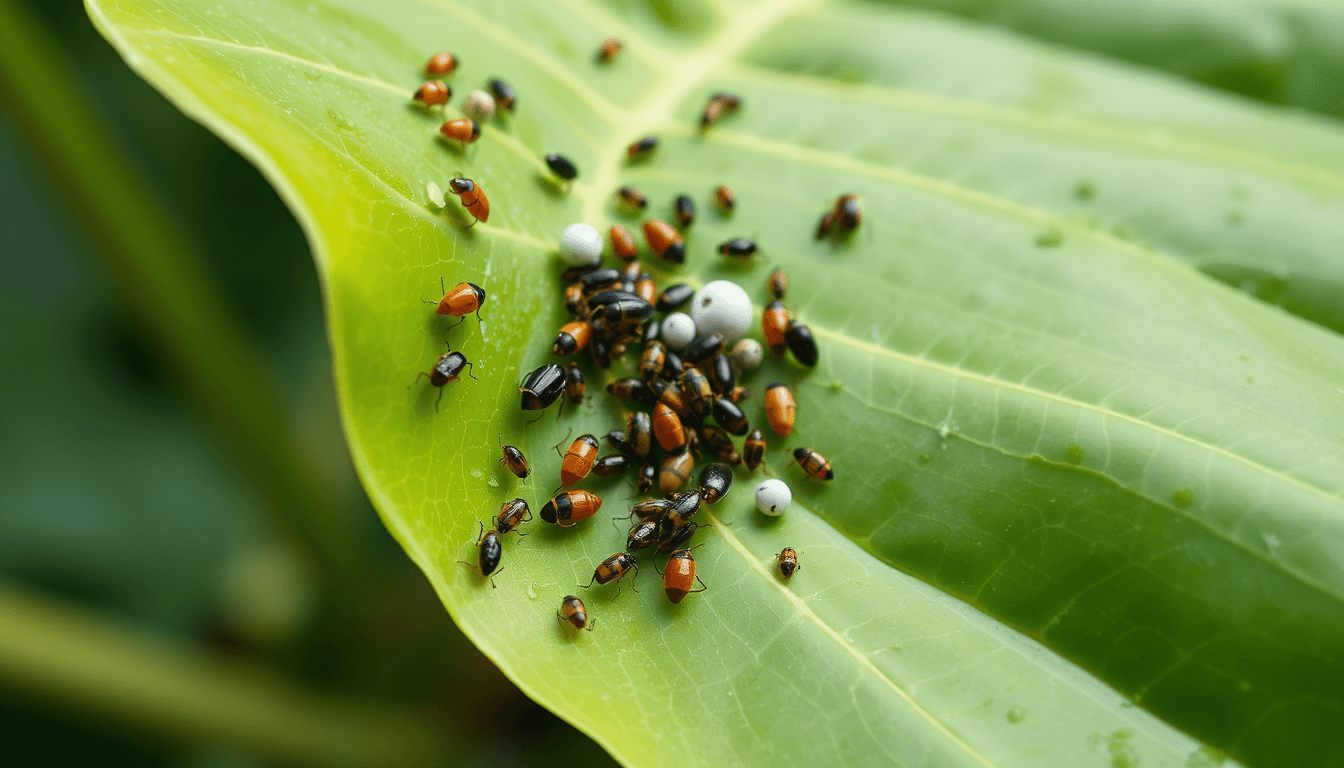

當物理和生物防治都無法控制災情時,化學藥劑才能作為「最後的武器」登場。 使用的時機點非常關鍵:必須在害蟲族群爆發的「初期」介入。 一旦等到枝葉上佈滿密密麻麻的蟲體,代表牠們已經繁衍了好幾代,不僅難以根除,也可能產生了初步的抗藥性。正確的時機是在你透過例行檢查,發現零星害蟲蹤跡時,就必須做出判斷與行動。

精準用藥指南:從苦楝油到化學藥劑的正確用法

即使到了必須用藥的階段,魔鬼依然藏在細節裡。不同的藥劑有不同的特性與風險,錯誤的使用方式比害蟲本身更可怕。

苦楝油、皂素真的無害嗎?揭開有機藥劑的隱藏風險

許多人認為苦楝油和葵無露(主要成分為葵花油和皂素)等有機資材絕對安全,但這是一個誤解。 它們的殺蟲原理,主要是透過油膜包覆蟲體,使其窒息死亡。 然而,這層油膜在陽光直射或高溫下,也可能堵塞植物的氣孔,造成葉片灼傷,也就是所謂的「藥害」。 因此,使用這類油劑產品的最佳時機是傍晚或陰天,並避免在30°C以上的高溫環境中使用。

以下是苦楝油和葵無露使用注意事項的比較:

| 特性 | 苦楝油/葵無露 |

|---|---|

| 殺蟲原理 | 油膜包覆蟲體,使其窒息死亡 |

| 潛在風險 | 油膜可能堵塞植物氣孔,造成葉片灼傷(藥害) |

| 最佳使用時機 | 傍晚或陰天 |

| 避免使用環境 | 30°C以上的高溫環境 |

如何看懂農藥標示?稀釋倍數與安全採收期的致命細節

如果你必須使用化學農藥,請務必仔細閱讀瓶身標示。 稀釋倍數絕對不能憑感覺。過高的濃度會直接造成肥傷或藥害,過低的濃度則效果不彰,還會加速抗藥性的產生。 建議使用「二次稀釋法」:先用少量水將農藥調成較濃的母液,再加水稀釋到所需倍數,這樣能確保藥劑混合得更均勻。 雖然室內觀葉植物沒有安全採收期(PHI)的問題,但這個標示提醒我們,農藥在環境中需要時間降解,施藥後務必將植物移至通風處,並避免寵物或孩童接觸。

龜背芋的「健康免疫學」:不靠用藥的根本解方

所有防治都只是手段,真正的目標是養出一株「百毒不侵」的健康龜背芋。植物跟人一樣,免疫力強就不容易生病。

介質、光照、濕度如何構成龜背芋的「天然抗體」?

龜背芋的原生環境是溫暖、潮濕且有散射光的熱帶雨林。 複製這樣的環境,就是牠最好的「疫苗」。

- 介質: 關鍵在於「疏鬆透氣」。 長期潮濕不透氣的土壤,不僅會導致爛根,更是黑翅蕈蚋等害蟲的溫床。 使用樹皮、椰塊、珍珠岩等顆粒介質混合泥炭土,可以確保根系健康呼吸。

- 光照與濕度: 龜背芋需要明亮的散射光,但要避免陽光直射造成葉片灼傷。 同時,保持50-60%的空氣濕度,能有效預防葉蟎這類偏好乾燥環境的害蟲。

施肥過量為何是吸引害蟲的「邀請函」?

為了讓龜背芋快高長大而過度施肥,尤其施用過多的氮肥,會讓植株虛胖。 這種狀態下,植物細胞壁會變得薄而脆弱,葉片雖然看起來油綠,卻充滿了美味的汁液,這對蚜蟲、粉蝨等刺吸式口器的害蟲來說,無疑是一張「吃到飽」的邀請函。 施肥應遵循「薄肥勤施」的原則,在生長季(春夏)每2-4週施用一次稀釋後的均衡液態肥即可。

以下表格總結了施肥過量對植物和害蟲的影響:

| 施肥情況 | 植物狀態 | 對害蟲的影響 |

|---|---|---|

| 過量施用氮肥 | 細胞壁薄而脆弱,葉片油綠 | 吸引蚜蟲、粉蝨等刺吸式口器害蟲 |

| 適量施肥(薄肥勤施) | – | – |

龜背芋安全用藥終極 FAQ

- Q1:我的龜背芋葉子有破洞,是被蟲咬的嗎?

不一定。龜背芋成熟葉片上的孔洞和裂葉是正常的生理現象,稱為「開背」。但如果是非典型的圓形或不規則啃食痕跡,則可能是蝸牛或少量啃食性害蟲所為。

- Q2:發現一兩隻蟲,需要馬上噴藥嗎?

不需要。請先動手清除,並加強觀察。同時檢查是否有環境問題(如通風不良、介質過濕)。只有在害蟲數量明顯增加時,才考慮使用物理防治或有機藥劑。

- Q3:噴完藥後,多久可以把植物放回室內?

建議在通風良好的戶外或陽台噴藥,待葉面藥液完全乾燥後再移回室內。這個過程通常需要數小時。施藥後幾天內,應避免寵物或兒童觸摸葉片。

- Q4:自製的辣椒水、大蒜水真的有用嗎?

這些偏方或許有短暫的驅蟲效果,但沒有經過科學化的濃度與效果驗證。它們的作用機制通常是氣味忌避,對於大規模的害蟲侵擾,效果非常有限,且濃度掌握不當也可能傷害植株。

- Q5:藥劑可以混合使用,效果會加倍嗎?

絕對不要隨意混合!不同藥劑的化學成分可能互相產生反應,導致藥效降低或產生毒性,對植物造成不可逆的傷害。輪替使用不同作用機制的藥劑,才是延緩抗藥性的正確做法。