窗孔龜貝芋(Monstera obliqua),特別是其來自祕魯的尖葉型(Peruvian Form),是植物收藏界的夢幻逸品。 但多數人只看到它極高的孔洞率和紙一樣薄的葉片,將其與「脆弱」、「難養」劃上等號。 這其實是一個巨大的誤解。它的每一個特徵,都不是缺陷,而是在原生地殘酷的生存競爭中,演化到極致的精密武器。這篇文章將帶你解構它的生存策略,讓你真正看懂它的價值。

尖葉型態的演化真相:不只是好看,更是生存的數學題?

尖葉型 Obliqua 的形態,完全是為了應對南美洲熱帶雨林底層極端的生存條件而生。 它的美,根植於最有效率的生存計算。

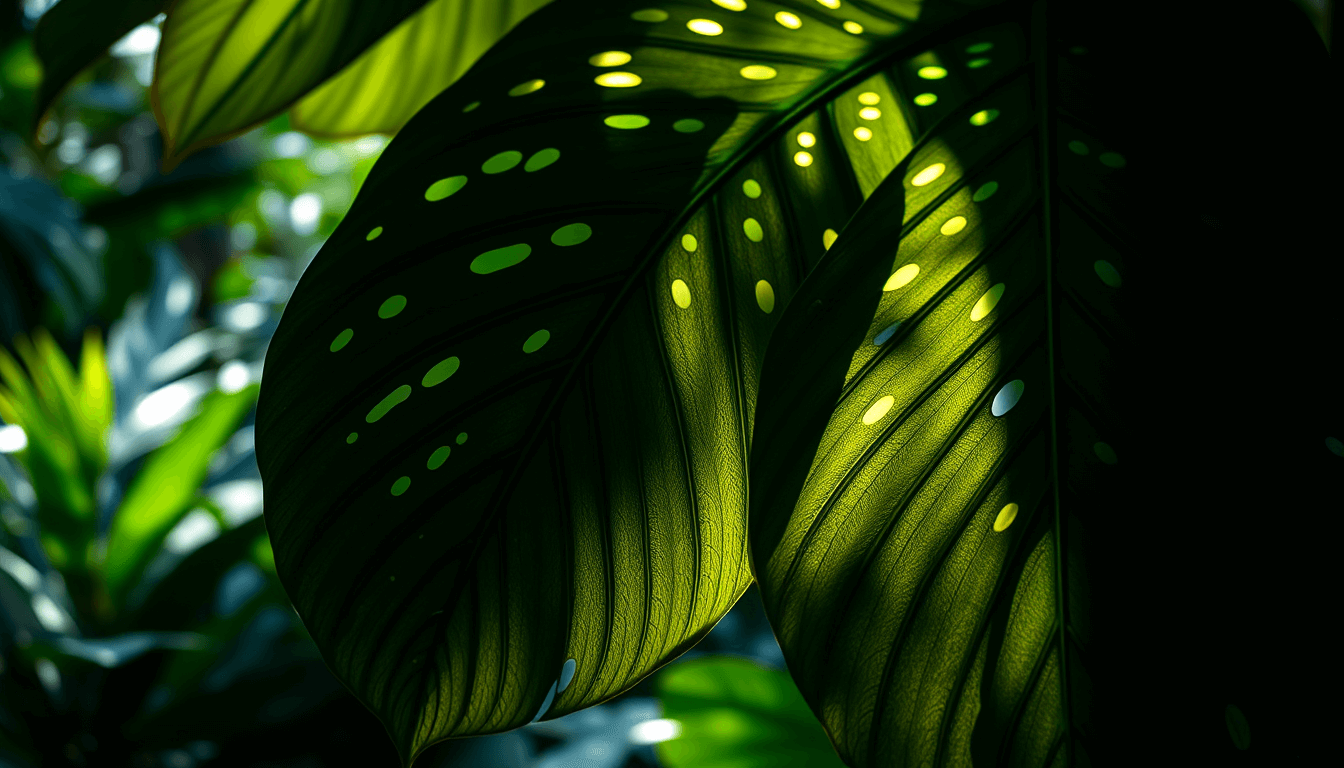

為何葉片孔洞率超過70%,反而能最大化光合作用效率?

傳統觀點認為,龜背芋屬植物的孔洞是為了抵抗強風或讓雨水通過。但對生存在林下的 Obliqua 來說,真正的驅動力是「光斑爭奪戰」。雨林底層長期處於幽暗之中,只有短暫、零星的光束(光斑)能穿透層層疊疊的樹冠。 Obliqua 演化出的對策,不是長出巨大的實心葉片去賭運氣,而是將單片葉子變成一張孔洞率高達70-90%的「捕光網」。 這種結構確保了即使只有葉片的一小部分被光斑照到,大部分光線也能穿透孔洞,被下方的葉片再次捕捉利用。這是一種「垂直光能最大化」策略,將單一葉片的競爭,轉化為整株植物在空間維度上的資源利用效率。所以,你看見的不是孔洞,而是一套精密的光學系統。

以下表格總結了Obliqua葉片結構的演化策略:

| 特性 | 傳統觀點 | Obliqua的演化策略 |

|---|---|---|

| 葉片結構 | 實心葉片 | 高孔洞率(70-90%)葉片 |

| 演化驅動力 | 抵抗強風或讓雨水通過 | 光斑爭奪戰 |

| 光能利用策略 | – | 垂直光能最大化 |

| 光線捕捉 | 單一葉片競爭 | 整株植物空間維度利用 |

尖葉輪廓如何成為它在雨林底層的「導水與避險」系統?

尖葉型的葉片末端,都收束成一個完美的尖角,這在植物學上被稱為【滴水葉尖 (Drip Tip)】。在濕度常年飽和的雨林中,葉片表面若長時間積水,不僅會滋生真菌,更會因額外重量導致纖薄的葉柄斷裂。 滴水葉尖能利用水的表面張力,將水滴快速引導至葉尖並滴落,讓葉面在最短時間內恢復乾燥。 這不僅是排水系統,更是高效的風險管理機制,確保每一片「太陽能板」都能在潮濕環境中維持最佳工作狀態並降低物理損傷的風險。

辨識真正的尖葉型:為何多數人買到的其實是「近親」而非本尊?

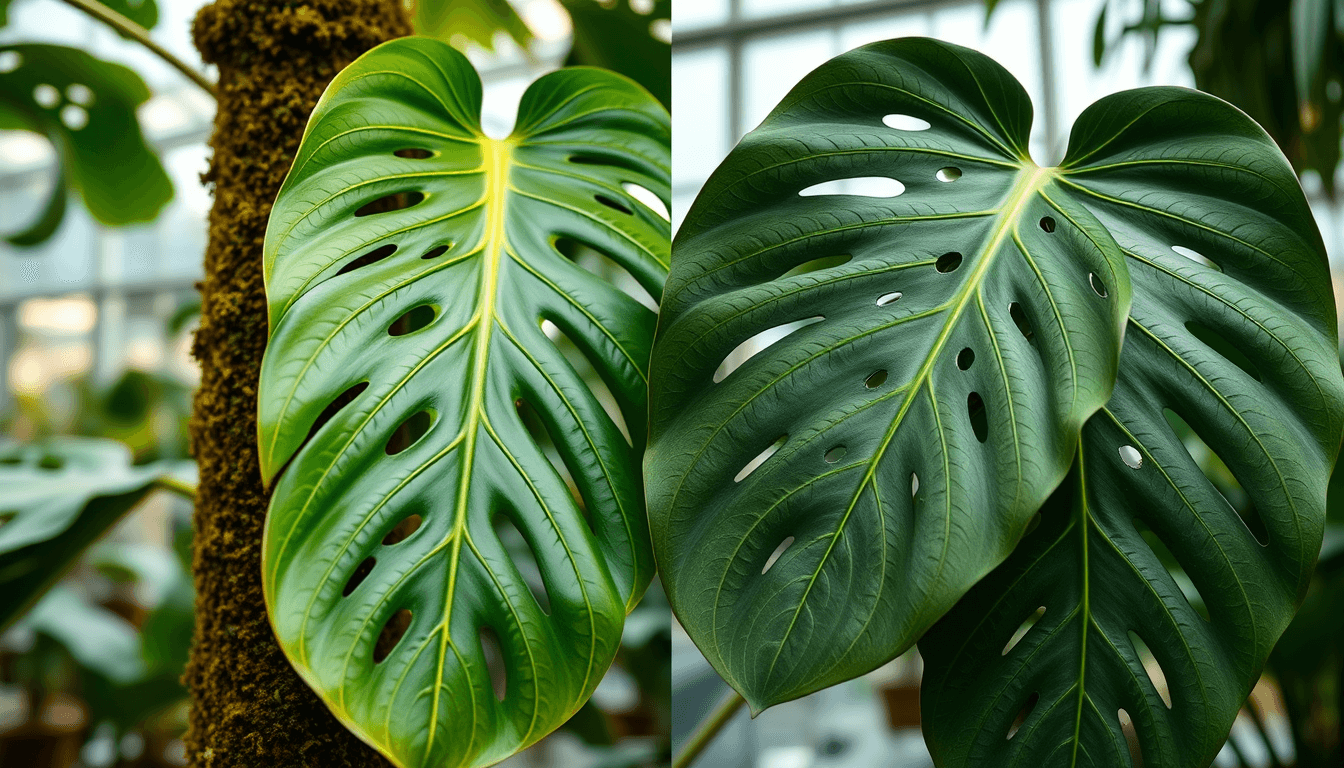

市場上充斥著大量被錯誤標示的植物,許多玩家耗費巨資,買到的卻是生長快速、葉片更厚實的窗孔龜背芋(Monstera adansonii)或其亞種 Laniata。 真正的尖葉型 Obliqua 極其罕見,辨識需要掌握幾個關鍵細節。

如何從「葉脈間距」與「新葉薄度」辨別真偽 Obliqua?

真正的祕魯尖葉型 Obliqua,葉片薄如蟬翼,幾乎呈半透明的紙質感。 相較之下,Adansonii 的葉片明顯更厚、更有皮革感。 一個更精準的指標是「葉脈間距」。Obliqua 的葉脈間距較寬,使得孔洞之間的葉肉部分看起來更為纖細、脆弱。此外,觀察新展開的嫩葉是個好方法,Obliqua 的新葉極其嬌嫩,稍有不慎就可能受損,而 Adansonii 的新葉則相對強韌許多。

以下表格比較了Obliqua和Adansonii的區別:

| 特徵 | Obliqua | Adansonii |

|---|---|---|

| 葉片厚度 | 薄如蟬翼,半透明 | 明顯更厚,有皮革感 |

| 葉脈間距 | 較寬 | – |

| 新葉 | 極其嬌嫩,易受損 | 相對強韌 |

Adansonii Laniata vs. Obliqua Peru:為何基因定序是最終的照妖鏡?

【Monstera adansonii var. laniata】是 Obliqua 最常見的「替身」之一,它同樣擁有較高的孔洞率和攀爬習性,但其葉片質地、光澤和生長速度都與 Obliqua 有顯著差異。 Laniata 的葉片更具光澤,生長速度極快,一個月就能輕易長出數十公分。 而真正的 Obliqua 生長極其緩慢,即便在完美環境下,一年也可能只向上攀爬數十公分。 由於個體差異和環境影響,單純依賴形態辨識仍有風險。因此,對於頂級收藏家和學術機構而言,最權威的鑑定方式是進行基因定序,這也是區分這些外觀高度相似物種的最終科學標準。

養護的逆向思考:為何「過度呵護」是殺死尖葉型的頭號兇手?

許多人以照顧一般室內植物的邏輯來養護 Obliqua,結果往往以失敗告終。 理解它的原生環境,並進行「逆向操作」,才是成功的關鍵。

模擬「林下微氣候」:高濕度與氣根附著點為何比澆水更重要?

尖葉型 Obliqua 是一種【半附生植物 (Hemiepiphyte)】,它的生命始於地面,隨後會攀附樹木向上生長,其氣根不僅用於固定,更是吸收空氣中水分和養分的重要器官。 因此,提供一個讓氣根能穩固附著的介質柱(如水苔柱或樹皮板)比頻繁澆灌盆土重要得多。 它們需要的是一個濕度穩定維持在80%以上的環境,而不是濕透的土壤。 過度澆水只會導致根部腐爛,而乾燥的空氣則會讓薄如紙的葉片邊緣焦枯。

為何穩定的「低光環境」反而優於明亮的散射光?

多數觀葉植物愛好者追求「明亮的散射光」,但這對 Obliqua 可能是致命的。它演化來適應的是光線昏暗的雨林底層,強光會輕易灼傷它為捕捉微弱光斑而特化的纖薄葉片。 根據許多資深玩家的經驗,將它放置在一個光照穩定但偏弱(約100-500呎燭光)的環境中,其生長狀態反而比放置在明亮窗邊更好。穩定的弱光,遠勝於光線強度劇烈變化的「明亮」環境。

尖葉型的市場價值解構:是真實稀有,還是人為炒作?

尖葉型 Obliqua 的天價曾是植物圈的神話,但這個神話正在被技術和市場的演變所改寫。

組織培養技術如何衝擊 Obliqua 的市場價格神話?

過去,尖葉型 Obliqua 的價格居高不下,主因是其生長緩慢、繁殖不易。 然而,【植物組織培養 (Plant Tissue Culture)】技術的成熟正在顛覆這一切。 實驗室可以透過微體繁殖,在短時間內大量複製出基因完全相同的植株。 如今,市面上已經能找到價格相對親民的組培苗。 這使得曾經動輒數萬台幣一葉的 Obliqua,價格大幅下滑,例如在2021年疫情期間價格高達5000新幣的一株小型祕魯窗孔龜背芋,現在的價格已降至98新幣左右。

從收藏家到一般玩家:未來入手門檻與選購策略是什麼?

隨著組培苗的普及,尖葉型 Obliqua 的價值核心,將從「絕對稀有性」轉向「特定形態的優越性」和「來源的可靠性」。對於想入手的玩家,建議的策略是:尋找信譽良好、能清楚標示其來源(例如,明確標註為祕魯型 ‘Peru Form’)的組培苗賣家。 不再盲目追求天價的野生植株,而是選擇健康、來源可靠的個體。這意味著,未來一般愛好者也有機會以合理的價格,親手養護這演化史上的精緻奇蹟。

關於窗孔龜貝芋尖葉型的常見迷思 (FAQ)

- 尖葉型 Obliqua 和窗孔龜背芋 Adansonii 到底是不是同一種?

絕對不是。它們是龜背芋屬(Monstera)下的不同物種。 主要區別在於葉片厚度、孔洞與葉肉的比例、以及生長速度。 Obliqua 的葉片極薄,孔洞佔比極高,生長非常緩慢。

- 我的 Obliqua 葉子不大,孔洞也不多,是買到假的嗎?

不一定。幼年的 Obliqua 葉片較小,孔洞也較少。 此外,環境因素(特別是光照不足和沒有提供攀爬物)也會嚴重影響其形態表現。只有在提供穩定且適宜的環境後,它才會逐漸展現出成熟葉片那驚人的孔洞率。

- 聽說它很毒,是真的嗎?

是的。和大多數天南星科植物一樣,龜背芋屬植物全株含有不溶性的草酸鈣晶體。 接觸其汁液可能引起皮膚刺激,誤食則會導致口腔和消化道嚴重不適,需放置在兒童和寵物無法觸及的地方。

- 一定要用溫室才能養好嗎?

不一定需要專業溫室,但創造一個「類溫室」的環境是成功的關鍵。 對於一般家庭,可以將植物放置在玻璃罩、透明收納箱或專門的植物養護箱中,並搭配加濕器,以維持所需的高濕度環境。