多數人判斷龜貝芋葉斑病,都從一個錯誤的假設開始:看到黃色光暈就認定是真菌感染。這其實只對了一半,因為許多環境壓力與細菌感染也會呈現類似症狀。真正的專家級診斷,依賴的不是單一顏色,而是一套「病斑診斷地圖」,它結合了病斑的形狀、位置、擴散模式與質地,讓你像偵探一樣,從細微線索中揪出真正的元兇。

為何多數葉斑判斷法,從一開始就錯了?

許多網路文章提供的建議過於簡化,容易導致誤判與錯誤處理。事實上,龜貝芋的葉片就像一張會說話的地圖,不同的病徵組合,指向截然不同的問題根源。

「黃暈」不是鐵證:細菌斑與真菌斑的核心差異為何?

許多人認為葉斑周圍的黃色暈環是真菌感染的鐵證,但這是一個普遍的迷思。細菌感染初期同樣會產生黃暈。 真正的差異化關鍵在於病斑的「形態」與「發展」。細菌性葉斑病,例如由黃單胞菌屬 (Xanthomonas) 引起的病害,其病斑常呈現水浸狀,感覺濕軟,且形狀常因受葉脈限制而呈現不規則或多角形。 相較之下,真菌性葉斑病,如炭疽病 (Anthracnose),病斑通常較乾燥、呈圓形或橢圓形,且有時會出現同心圓輪紋。

以下表格比較了細菌斑與真菌斑的差異:

| 特徵 | 細菌性葉斑病 | 真菌性葉斑病 |

|---|---|---|

| 病斑外觀 | 水浸狀,濕軟 | 較乾燥 |

| 病斑形狀 | 不規則或多角形 (受葉脈限制) | 圓形或橢圓形 |

| 其他特徵 | – | 有時出現同心圓輪紋 |

| 常見病原 | 黃單胞菌屬 (Xanthomonas) | 炭疽病 (Anthracnose) |

病斑「擴散路徑」如何洩漏病源?從中心或邊緣?

病斑的出現與擴散順序,是判斷病源的另一項重要線索。如果病斑是從葉片中心或隨機散佈在葉面上,這通常指向透過空氣或水分傳播的病原性感染(真菌或細菌)。 病原體降落在葉片任何位置,條件適合便開始侵染。然而,如果病徵是從葉片最外圍的邊緣或尖端開始發黃、焦枯,則更可能是環境壓力所致,例如澆水過多或過少、濕度不足或肥傷。

龜貝芋的「環境壓力地圖」:非病原性斑點的精準判讀

在尋找病原體之前,必須先排除環境因素。超過一半的葉片問題,其實並非來自病菌,而是來自不當的照護方式。

水分逆境:如何從「斑點位置」區分澆太多與澆太少?

澆水過多與過少都會導致葉片變黃,但變黃的「位置」完全不同。 澆水過多會導致根部缺氧腐爛,影響養分吸收,症狀通常會從最底層的老葉開始發黃、軟爛。 相反地,澆水不足或空氣過於乾燥,植物會優先犧牲末端組織以保存水份,因此症狀會從葉片尖端或邊緣開始出現褐色、乾脆的焦邊。

光照與物理傷害:如何辨識「不可逆」的細胞壞死斑?

強光直射會導致「曬傷」,在葉片上留下無法復原的褐色或白色斑塊,觸感乾燥且邊緣清晰。 這種傷害是物理性的細胞壞死,不會擴散,但也不會消失。 處理方式是將植物移至光線較柔和的位置,並考慮修剪已嚴重曬傷的葉片,以利植株將能量用於新生長。 同樣地,因移動或摩擦造成的物理性損傷,也會留下永久性的疤痕。

病原性葉斑的「鑑識科學」:真菌與細菌的犯案手法

當排除了環境因素後,我們才能將焦點轉向真正的病原體。真菌與細菌各有其獨特的「犯案手法」,在葉片上留下不同的證據。

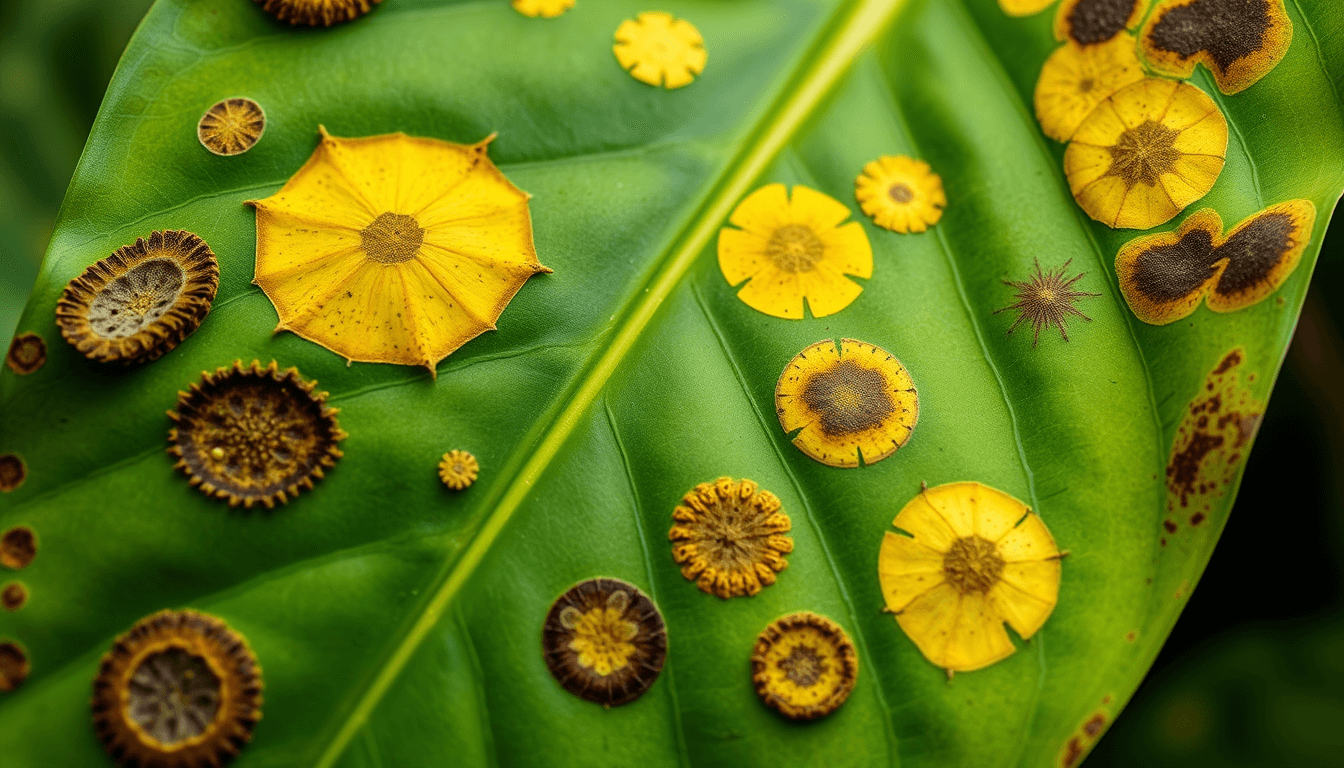

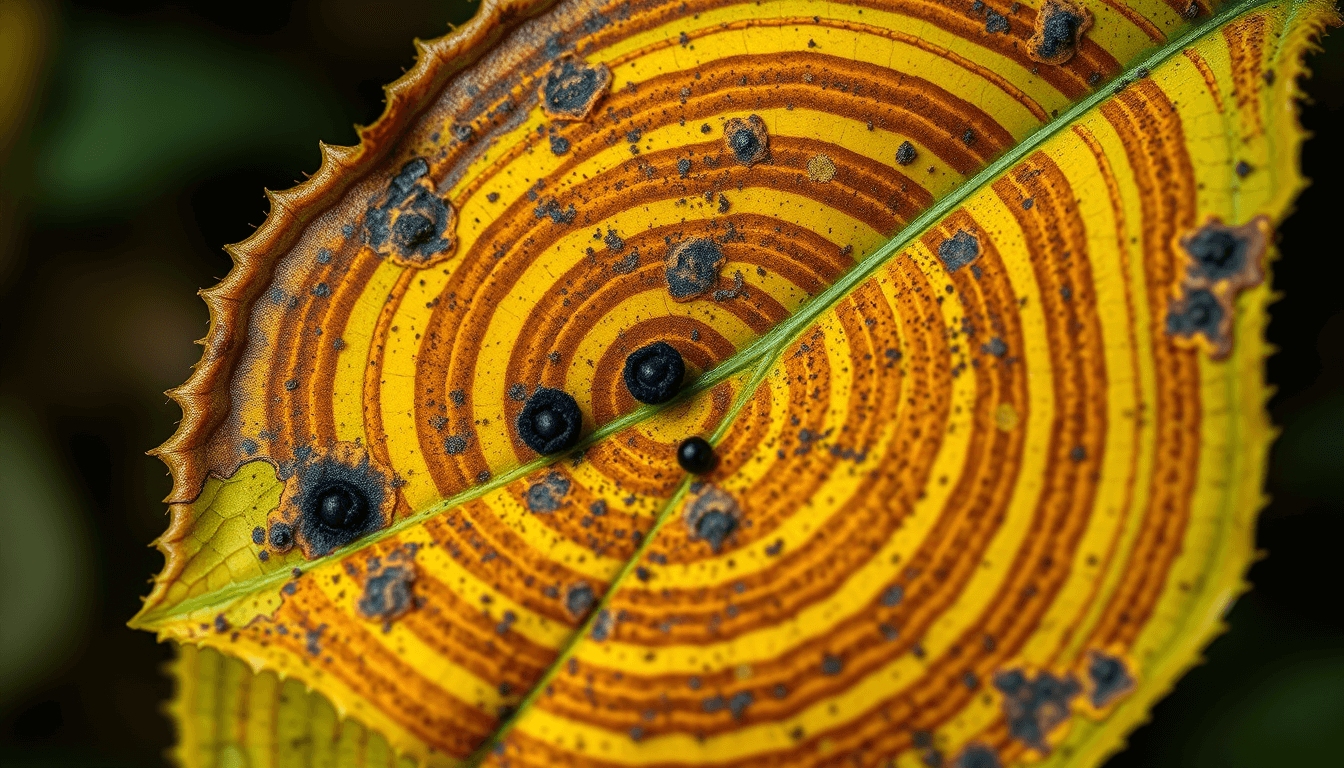

真菌感染:為何「同心圓輪紋」與「小黑點」是關鍵線索?

真菌性葉斑病的一大特徵,是病斑上可能出現清晰的同心圓輪紋,這在植物病理學上被稱為輪斑病。 這些輪紋是病原菌不同生長階段的表現。此外,在濕度較高的環境下,某些真菌(如炭疽病菌)會在病斑中央產生橘紅色或黑色的黏狀物或小黑點,這些是含有大量孢子的分生孢子盤,是真菌繁殖的證據。

以下表格總結了真菌感染的關鍵線索:

| 病徵 | 描述 | 可能病原菌 |

|---|---|---|

| 同心圓輪紋 | 病斑上出現清晰的輪紋 | 多種真菌 |

| 小黑點/橘紅色黏狀物 | 病斑中央出現 | 炭疽病菌 |

細菌感染:為何病斑呈現「水浸狀」且受「葉脈」限制?

細菌感染最典型的初期症狀是水浸狀 (water-soaked) 的斑點。 這是因為細菌會分泌酵素分解植物細胞壁,導致細胞內含物滲出,看起來就像被水浸濕的半透明斑塊。 隨著病程發展,這些斑點會擴大,但其邊界往往會被較粗的葉脈所限制,形成不規則的多角形,這是因為細菌難以穿越葉脈的木質化結構,此症狀又稱為角斑病。

實戰策略:確診後的「外科手術」與環境控制

一旦透過「病斑診斷地圖」確認病因,就必須立即採取行動。處理策略分為兩部分:移除感染源與改善環境。

「策略性剪除」的黃金準則是什麼?剪哪裡、用什麼剪?

對於已確認受病原體感染的葉片,應立即進行「策略性剪除」。 使用的工具(剪刀或刀片)必須先用75%酒精或1:10稀釋的漂白水徹底消毒,以防交叉感染。 修剪時,應從受感染葉片的葉柄基部整支剪除,而非只剪掉斑點部分,因為病菌菌絲可能已侵入看似健康的組織。

如何調整環境參數,徹底改變病菌的「微氣候」?

多數真菌與細菌性病害都在高濕度、不通風的環境中快速滋生。 因此,治本之道在於改變植物周遭的「微氣候」。 增加室內空氣流通,例如使用小型風扇或開窗,可以有效降低葉片表面的濕度。 澆水時應澆在土壤上,避免淋濕葉片,並確保盆器有良好的排水孔,防止根部積水。

龜貝芋葉斑病 FAQ:專家常見問答

- 新長的葉子就有黑斑,是為什麼?

這通常與根系問題有關。 在新葉展開的過程中,如果根部因過濕而受損,水分與養分供應不穩定,就可能導致新生組織發育不全或壞死,形成黑斑。

- 葉子上的洞口邊緣變黑,正常嗎?

不正常。健康的裂葉或孔洞邊緣應該是平滑的綠色。如果邊緣出現黑色或褐色,通常是細菌或真菌從孔洞的邊緣組織入侵,應密切觀察是否擴大,並考慮改善通風。

- 可以使用殺菌劑嗎?該如何選擇?

可以,但應作為最後手段。在確認是真菌或細菌感染後,可選用廣效性的植物用殺菌劑。 例如,含銅的殺菌劑對細菌性病害有一定效果,而甲基托布津或百菌清則常用於防治真菌。 使用前務必詳閱說明,並先在小範圍測試。

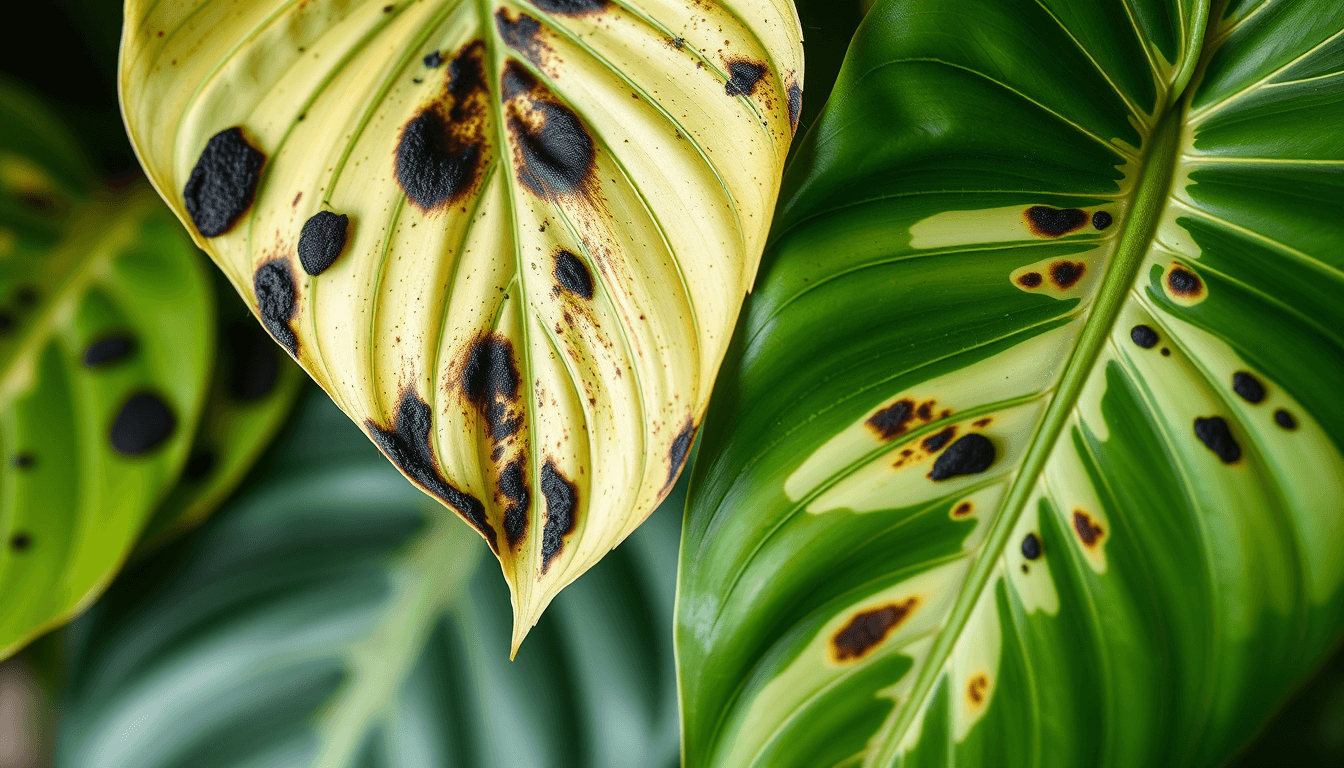

- 斑葉龜背芋的斑塊變褐色,是生病嗎?

不一定。斑葉品種的白色或黃色部分因缺乏葉綠素,組織較脆弱,對強光、低濕度或物理觸碰更敏感,容易氧化變褐。 如果只是斑塊變褐而沒有擴散,多為環境壓力所致。但若褐色區域出現水浸狀或快速擴大,則需警惕病菌感染。