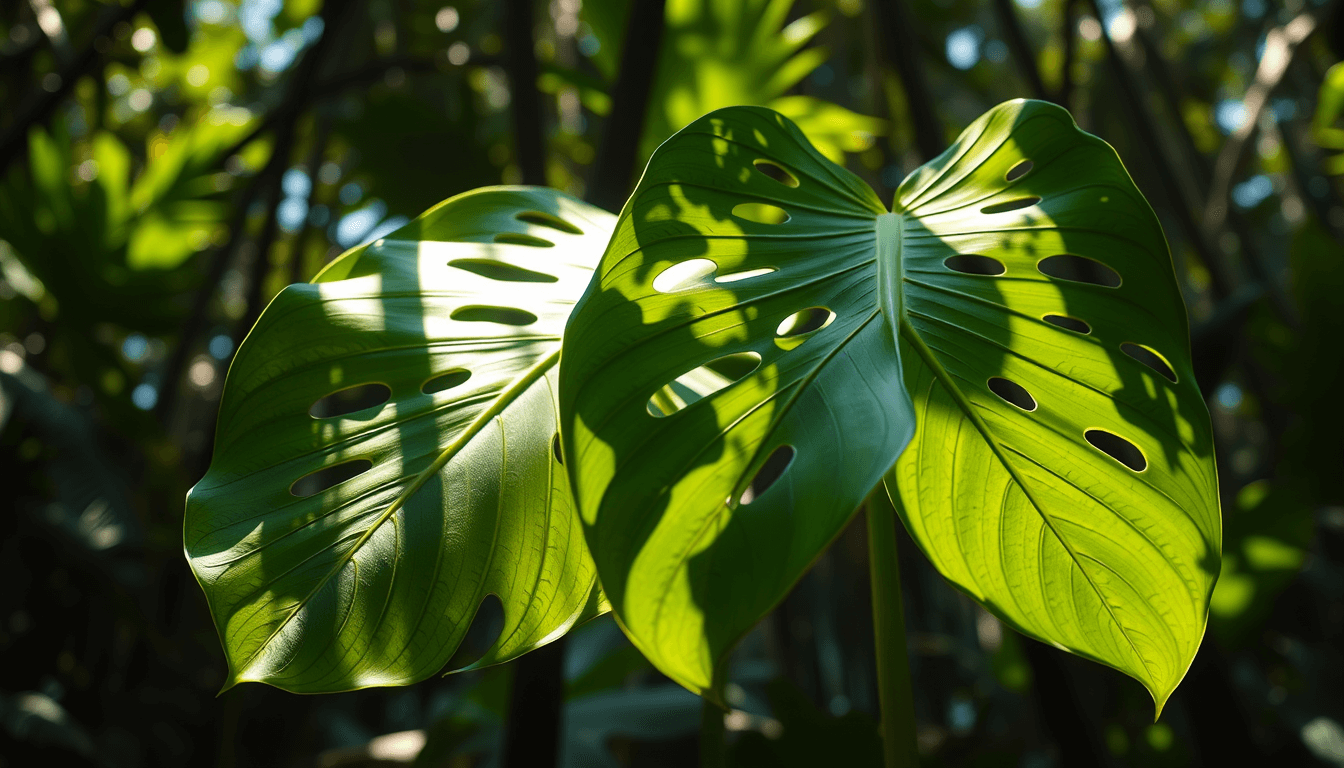

許多人將龜貝芋(Monstera deliciosa)葉片上的孔洞視為一種裝飾,或單純是成熟的標誌。但這個觀點,只觸及了表面。事實上,每一個孔洞都是這株植物在嚴苛環境中,演化出的精密「生物工程學」傑作。若你的龜貝芋遲遲不開孔,問題可能不在於它「不夠老」,而是你的養護方式,在無意中抑制了它與生俱來的生存本能。

破洞的真相:是「長」出來的,還是「破」掉的?

要理解孔洞的成因,必須先顛覆一個常見的直覺:孔洞並非葉片長大後「撐開」或「裂開」的結果。它們的命運,在葉片仍是微小嫩芽時,就已經被決定了。

揭秘「程序性細胞死亡」:為何龜貝芋天生就懂自我毀滅的藝術?

龜貝芋的孔洞,源自一種名為「程序性細胞死亡」(Programmed Cell Death, PCD)的生物機制,這是一種由基因調控、主動發生的細胞自我毀滅過程。 根據發表於《Planta》期刊的植物形態學研究,在龜貝芋的新葉還緊緊包裹在莖上、尚未展開的極早期階段,特定區域的細胞群就會接收到「死亡信號」。 這些細胞會開始自我分解,並在葉片完全展開之前就完成凋亡過程。

這意味著,孔洞的「設計圖」是在葉片生命的最初期就已繪製完成。所以,當你看到一片完美無孔的新葉時,真正的原因並非它「還沒長大」,而是在其發育的關鍵窗口期,啟動PCD所需的環境訊號未達到標準。

窗孔化 (Fenestration) 的演化意義:它在叢林底層解決了什麼致命問題?

這種透過細胞自我毀滅來形成孔洞的過程,被稱為「窗孔化」(Fenestration)。這並非龜貝芋的無心之舉,而是在原生熱帶雨林底層演化出的高效生存策略。 主流的植物演化學觀點認為,窗孔化至少解決了三大挑戰:

- 優化光線捕捉: 在層層疊疊的雨林中,底層光線極其稀少且不穩定。 孔洞能讓上層葉片漏下更多光線,照射到下方的葉片,甚至同一植株的其他部分,從而最大化整體的能量獲取效率。

- 降低物理損傷: 巨大的葉片在雨林中容易受到強風吹襲或暴雨衝擊。 孔洞結構能有效分散風的壓力,如同為葉片開了「洩壓閥」,大幅降低被撕裂的風險。

- 提升水分管理效率: 孔洞能幫助雨水迅速流過葉面,避免因積水過重導致葉柄斷裂,或因濕度過高引發真菌病害。

以下表格總結了窗孔化演化出的三大優勢:

| 優勢 | 解決的挑戰 | 具體機制 |

|---|---|---|

| 優化光線捕捉 | 雨林底層光線稀少且不穩定 | 孔洞讓上層葉片漏光至下方葉片 |

| 降低物理損傷 | 強風吹襲或暴雨衝擊 | 孔洞分散風壓,降低撕裂風險 |

| 提升水分管理效率 | 積水過重或濕度過高 | 孔洞幫助雨水迅速流過葉面 |

光照的致命誤解:為何「越多越好」是個危險陷阱?

光照是啟動窗孔化的核心訊號,但多數人對「光」的理解過於單一,甚至錯誤。將龜貝芋放在窗邊暴曬,不但無法催生孔洞,反而會對其造成傷害。

光飽和點的真相:超過 2500 FC 的光照如何造成反效果?

植物行光合作用的效率有其上限,這個上限被稱為「光飽和點」(Light Saturation Point)。一旦光照強度超過這個點,光合作用速率將不再增加,過剩的光能反而會對葉綠素造成破壞,形成「光抑制」現象。

對於龜貝芋而言,理想的光照強度介於400到1,000呎燭光(Foot-candles, FC)之間,約等於4,000到10,000勒克斯(Lux)。 雖然它可以忍受低至100 FC的環境,但在這種條件下幾乎不會生長或開孔。 然而,一旦光照強度持續高於2,500 FC,尤其是在沒有遮蔽的直射陽光下,就可能導致葉片灼傷、變黃,並抑制健康的發育,窗孔化自然也無從談起。

以下表格總結了龜貝芋光照強度的影響:

| 光照強度 | 影響 |

|---|---|

| 100 FC | 幾乎不生長或開孔 |

| 400-1,000 FC | 理想光照強度 |

| 高於2,500 FC | 葉片灼傷、變黃,抑制健康發育 |

「光週期」如何取代光強度,成為啟動開孔的真正鑰匙?

比起追求極致的光照「強度」,提供穩定且足夠長的「光週期」(Photoperiod),也就是每日光照總時長,對於誘導窗孔化更為關鍵。在原生環境中,穩定的日照時間是植物判斷季節與生長條件的重要依據。

對於室內種植的龜貝芋,即使光照強度僅維持在適中的500-800 FC,但若能確保每天有12至14小時的穩定光照(可透過植物燈補光),將比短時間的強光照射更能有效地觸發其成熟與開孔機制。 穩定的光週期為龜貝芋提供了一個「可預測」的生長環境,使其敢於投入能量去發育更複雜的葉片結構。

水分與養分的精準博弈:為何你的澆水習慣決定了葉片結構?

除了光照,水分和養分是建構複雜葉片結構的物質基礎。不當的澆水與施肥,會直接導致龜貝芋放棄高耗能的窗孔化過程,轉而維持最基礎的生存模式。

「濕度梯度」的影響:70% 空氣濕度為何是細胞分化的關鍵門檻?

龜貝芋原產於高濕度的熱帶雨林,其細胞分化與生長對空氣濕度極為敏感。 當空氣濕度長期低於50%時,植株會感受到環境壓力,優先關閉葉片上的氣孔以減少水分蒸散,這同時也限制了生長所需的氣體交換。

研究與栽培經驗顯示,將環境濕度維持在70%以上,能顯著促進龜貝芋的健康生長與葉片發育。 穩定的高濕度環境創造了一個理想的「濕度梯度」,讓葉片表面的水分蒸散率維持在較低水平,使細胞能更有效地膨脹與分化,為複雜的窗孔結構打下基礎。

氮磷鉀的黃金比例:缺少「鉀」如何直接導致葉片結構性塌陷?

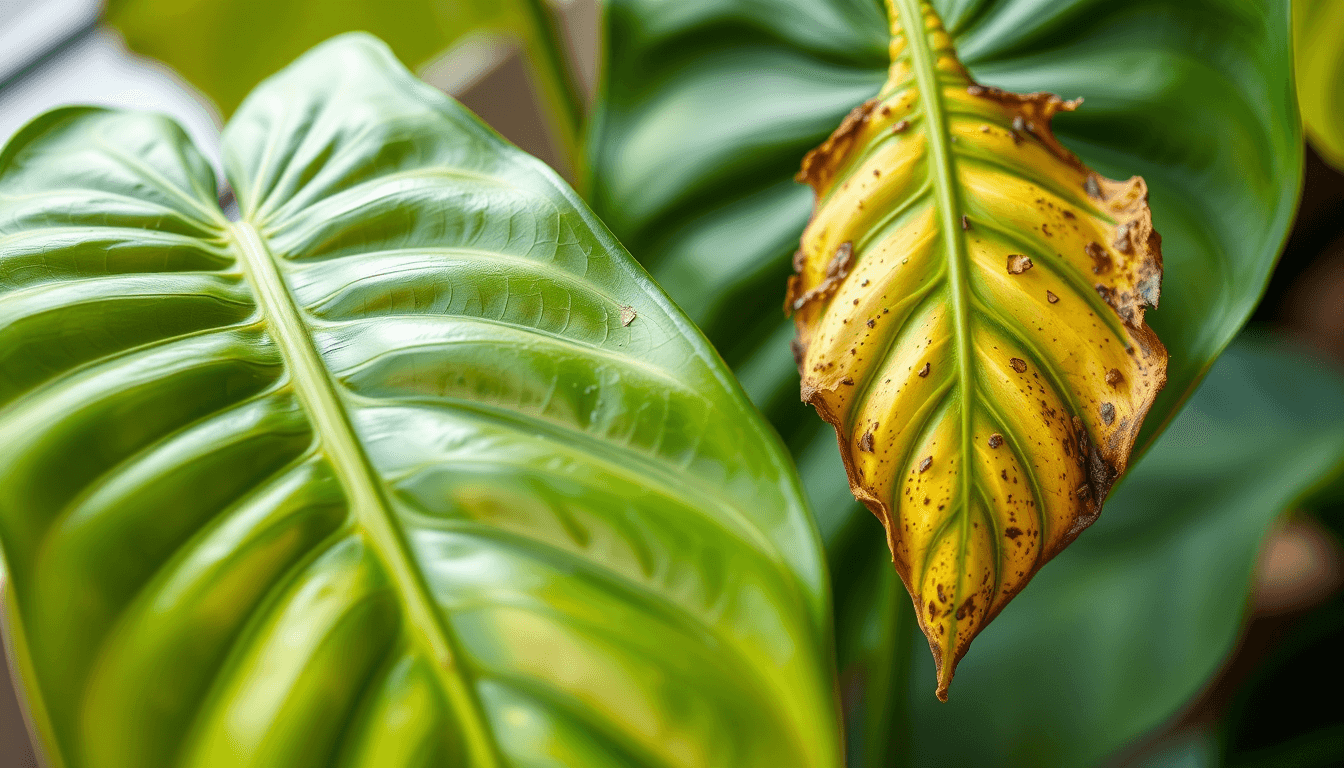

在植物所需的三大主要元素(氮、磷、鉀)中,鉀(K)扮演著至關重要的角色。 鉀負責調節植物體內的水分平衡、氣孔開閉以及強化細胞壁的結構。

當龜貝芋缺乏鉀元素時,即使氮、磷充足,葉片也會顯得軟弱無力、邊緣焦枯,且難以支撐自身的重量。 這種結構性的脆弱,使得植物無法負擔開孔帶來的額外結構挑戰。因此,在生長季節應選用氮磷鉀均衡的肥料(如比例為10-10-10或20-20-20的肥料),確保鉀的供應不虞匱乏,為葉片的結構完整性提供保障。

物理訊號與環境壓力:當你的龜貝芋「拒絕」開孔時,它在說什麼?

有時候,即使光、水、肥都已到位,龜貝芋依然不開孔。這往往是因為我們忽略了它作為一種攀緣藤本植物,所需要的特定物理刺激與生長空間。

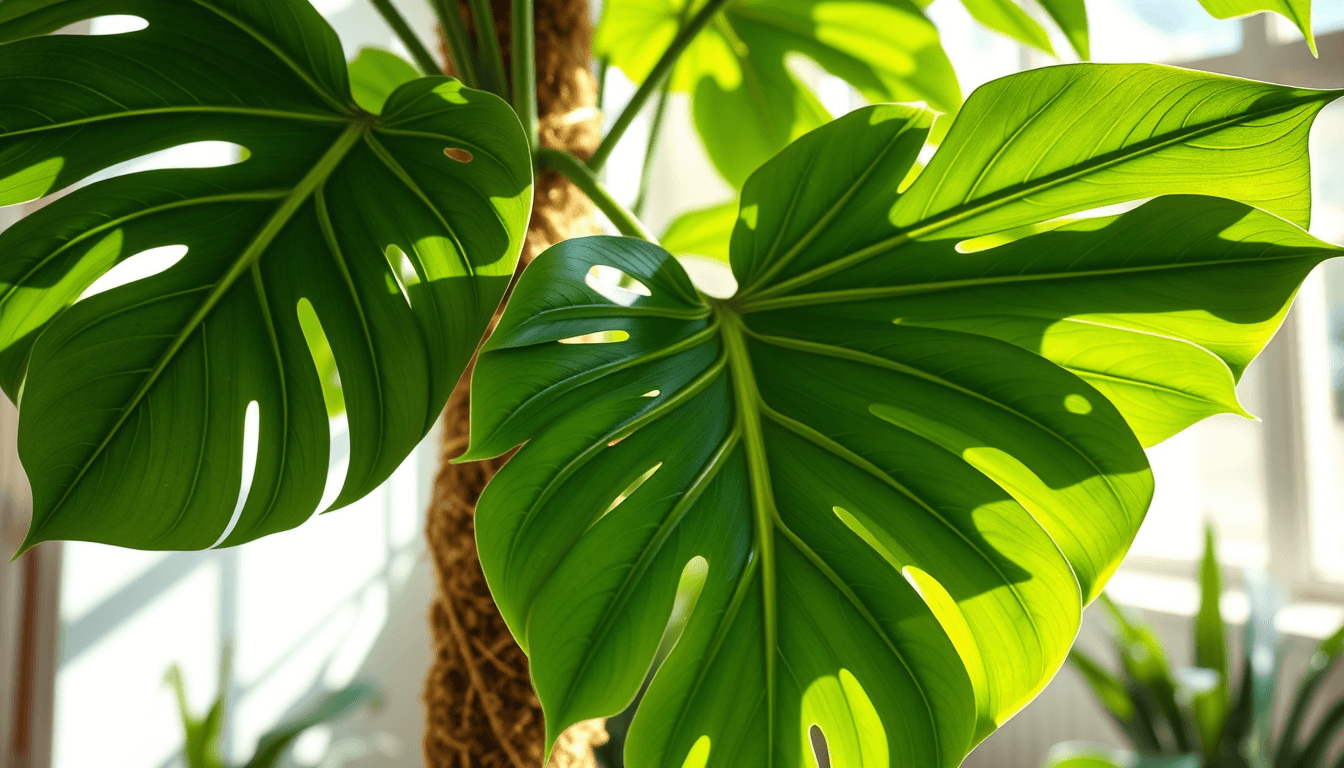

攀爬的觸發機制:為何一根「攀爬柱」的物理刺激,勝過所有肥料?

龜貝芋在自然界中會沿著樹幹向上攀爬,以爭取更多陽光。這種攀附行為是透過一種稱為「接觸趨性」(Thigmotropism)的機制來實現的。當它的氣生根或莖部接觸到支撐物時,會觸發體內激素變化,發出「環境穩固、可以向上生長」的信號。

提供一根穩固的攀爬柱(如椰纖棒或樹皮柱),讓龜貝芋的氣生根有所附著,是誘導其進入成熟階段的關鍵一步。 這種物理上的安全感,會極大地促進它長出更大、更成熟且帶有孔洞的葉片,其效果往往比任何肥料都更為顯著。

根系空間的限制:盆器大小如何成為限制葉片成熟的最終枷鎖?

植物的地上部分與地下根系存在著一定的生長比例。如果盆器過小,根系生長受限(即「根詰」),會直接抑制地上葉片的發育。 受困的根系無法有效吸收足夠的水分和養分,植株會判斷自身處於資源匱乏的狀態,進而停止所有高耗能的生長行為,包括葉片尺寸的擴大與窗孔化。

當你發現龜貝芋的生長停滯,新葉尺寸越來越小,或根系已從盆底排水孔竄出時,就代表該換盆了。 提供一個比原根團大約2-5公分的盆器,能為根系提供新的生長空間,是打破生長停滯、邁向成熟開孔的最後,也最關鍵的一步。

龜貝芋葉片孔洞的常見迷思與快問快答

問:我的龜貝芋已經三歲了,為什麼還沒有孔洞? 答:年齡是必要條件,但不是充分條件。 請優先檢查光照條件,確保它每天能接收到至少400 FC的明亮散射光,並持續12小時以上。 其次,檢查是否提供了攀爬柱,並確認盆栽大小是否足夠根系伸展。

問:葉片上的孔洞會越長越大嗎? 答:不會。孔洞的大小和位置在葉片發育初期就由「程序性細胞死亡」決定了。 一旦葉片展開並硬化,孔洞的形態就不會再改變。你會看到的「變大」,其實是整片葉子在擴張生長。

問:是不是所有品種的龜貝芋都會有孔洞? 答:絕大多數市面上常見的龜貝芋(Monstera deliciosa)及其變種(如泰國觀音、白斑龜貝芋)在成熟後都會有孔洞。但有些近緣屬或特定品種,如窗孔龜貝芋(Monstera adansonii),其孔洞特徵是天生的,與成熟度關聯較小。

問:新長的葉子沒有孔洞,是代表它不健康嗎? 答:不一定。這通常意味著當前的環境條件未能滿足啟動「窗孔化」的標準。 這更像是一個來自植物的信號,告訴你它需要更明亮的光線、更穩定的濕度或更大的生長空間。它並非生病,只是選擇了更「節能」的生長模式。