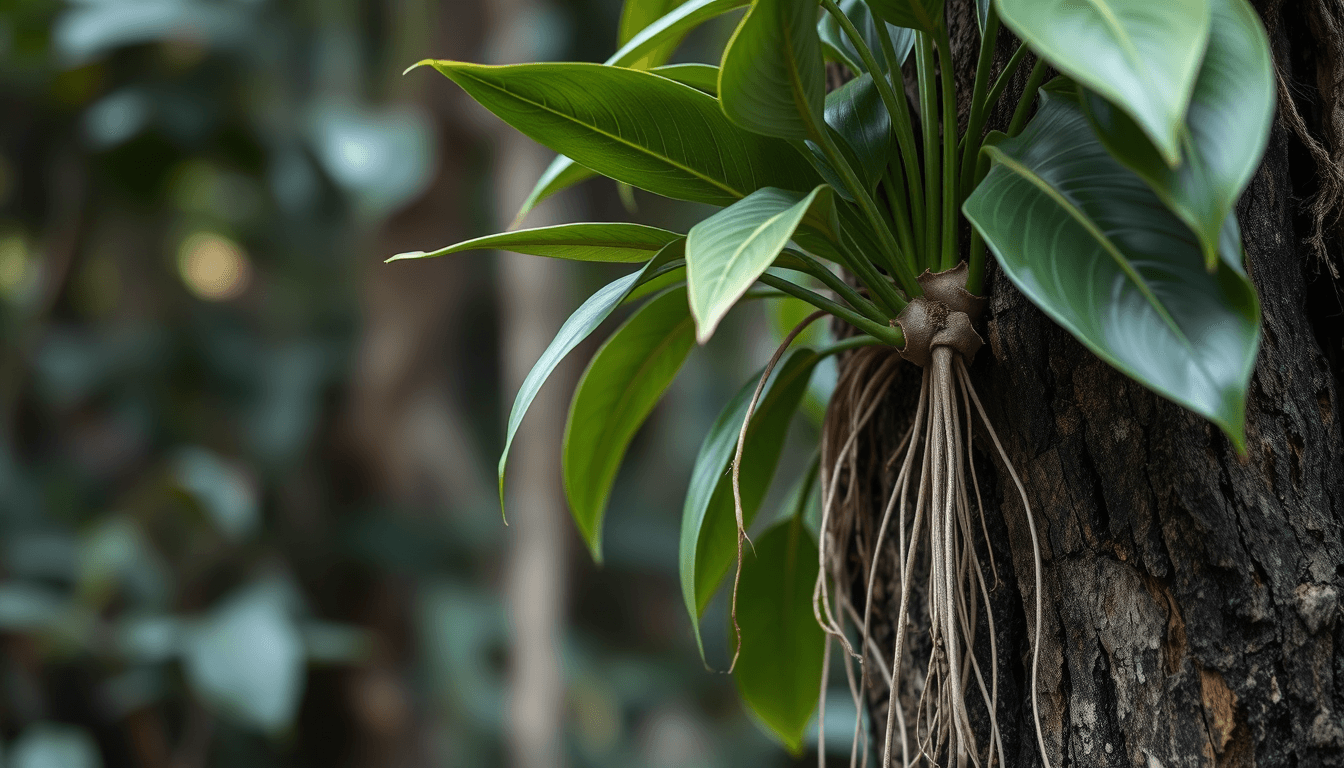

多數人對銀葉龜背芋 (Monstera dubia) 的印象,停留在它那貼著木板、帶有銀色斑紋的可愛心形葉片。但這只是它生命週期的序章。要真正釋放它內在的潛力,見證它從精緻的「貼壁者」蛻變為葉片開裂、直徑可達60公分以上的成熟巨獸,關鍵不在於日常澆水施肥,而在於精準複製驅動其形態「完全變態」的環境密碼。這是一場由光照、物理觸碰與內在荷爾蒙共同編導的演化之舞。

揭開「貼壁」的演化真相:為何你的銀葉龜背芋必須攀爬?

銀葉龜背芋的幼年期形態,並非為了「可愛」而生,而是一套精密的生存演算法。它在原生中南美洲熱帶雨林底層的昏暗環境中演化,目標只有一個:盡快找到一棵大樹,攀向能進行高效光合作用的樹冠層。

負趨光性 (Skototropism) 如何驅動幼苗尋找生命支柱?

多數植物都向光生長,但銀葉龜背芋的幼苗卻反其道而行。它展現出強烈的負趨光性 (Skototropism),這是一種朝向黑暗處生長的本能。在光線斑駁的雨林底層,最黑暗的物體通常就是巨大樹木的樹幹。這種策略讓它能以最有效率的方式,像一枚生物導彈般筆直地爬向最近的攀附目標。一旦接觸到垂直表面,它的生長模式便會從負趨光性切換為正趨光性,開始向上攀爬,追逐陽光。

異葉性 (Heterophylly) 為何是它從地面到樹冠的生存藍圖?

銀葉龜背芋的一生展現了顯著的異葉性 (Heterophylly),即在不同發育階段擁有截然不同形態的葉片。幼年期的心形小葉緊密貼附於攀爬物表面,形成獨特的「瓦片式」或「覆瓦狀」(shingling) 排列。這種形態有兩大演化優勢:首先,最大化利用從樹冠灑落的稀疏光線;其次,緊貼樹幹能有效躲避地面草食性動物的啃食。當它攀爬到一定高度,通常是離地約1.8公尺以上,並接收到更強的光照後,才會觸發形態轉變,長出不再貼附、葉緣開裂且尺寸巨大的成熟葉。

以下表格總結了銀葉龜背芋不同生長階段的特性:

| 特性 | 幼年期 | 成熟期 |

|---|---|---|

| 葉片形態 | 心形小葉 | 葉緣開裂,尺寸巨大 |

| 附著方式 | 緊密貼附 | 不再貼附 |

| 光照條件 | 稀疏光線 | 更強的光照 |

| 離地高度 | 地面 | 約1.8公尺以上 |

解碼形態轉變的關鍵開關:光照、荷爾蒙與物理觸發

從幼態到熟態的轉變並非僅由年齡決定,而是一系列外部環境信號觸發的生理反應。若缺乏這些關鍵觸發,你的銀葉龜背芋可能永遠停留在幼年階段。

光譜與光強度如何精準調控葉片開裂 (Fenestration)?

葉片開裂是龜背芋屬植物成熟的標誌,而光是其中最關鍵的調控因子。具體來說,光合有效光子通量密度 (PPFD) 的顯著提升,是啟動開裂的扳機。研究顯示,當植物接收的PPFD從雨林底層的低水平(約50-100 μmol/m²/s)躍升至樹冠層的高水平(可能超過400 μmol/m²/s)時,會觸發內部荷爾蒙的變化,促進細胞程序性死亡,從而在葉片上形成孔洞與裂縫。 這些孔洞除了美觀,更有實際功能,能讓下層葉片也接收到部分陽光,並在暴雨和強風中降低葉片的受力面積。

攀附壓力如何觸發莖部木質化與氣根分化?

植物對物理觸碰的形態建成反應被稱為趨觸性形態發生 (Thigmomorphogenesis)。 當銀葉龜背芋的莖幹持續感受到攀附物體(如樹幹或木板)的壓力時,會刺激莖部細胞產生更多的木質素 (Lignin)。 木質素是一種複雜的聚合物,能大幅增強細胞壁的強度與硬度,使莖幹變得更粗壯、木質化,以支撐向上生長的巨大葉片重量。同時,這種物理接觸也會刺激莖節上氣生根的分化與生長,使其更牢固地抓住攀附表面。

根系解剖學:被多數人忽略的「雙系統」結構

天南星科攀爬植物的氣生根並非單一功能,而是高度分化的「雙系統」,理解其差異是養護成功的核心。

附生根 (Clinging Roots) 與吸收根 (Absorbing Roots) 的功能有何天壤之別?

銀葉龜背芋會長出兩種截然不同的氣生根。第一種是細小、密集、帶有細毛的附生根 (Clinging Roots),它們的功能類似魔鬼氈,專門用來緊緊抓住攀爬表面,提供物理錨定。 這些根的吸收能力極弱。第二種則是更粗壯、更長的吸收根 (Absorbing Roots),它們會向下生長,尋找水源與養分,最終可能鑽入盆土或樹皮縫隙中的有機質。 在室內養護時,切勿將附生根當作吸收根埋入土中,這可能導致腐爛。

以下表格比較了附生根和吸收根的特性:

| 特性 | 附生根 (Clinging Roots) | 吸收根 (Absorbing Roots) |

|---|---|---|

| 外觀 | 細小、密集、帶有細毛 | 粗壯、更長 |

| 功能 | 抓住攀爬表面,提供物理錨定 | 尋找水源與養分 |

| 吸收能力 | 極弱 | – |

| 生長方向 | – | 向下生長 |

為何介質的「通氣性」比「保水性」對成熟更關鍵?

作為一種半附生植物 (Hemiepiphyte),銀葉龜背芋的根系在自然界中並非深埋於緻密的土壤。 它的根部,特別是盆土內的根系,極度依賴氧氣進行呼吸。因此,栽培介質的首要考量是通氣性。使用由蘭石、樹皮、椰塊和珍珠岩等組成的疏鬆介質,遠比使用保水性強但容易板結的泥炭土更為重要。 長期的根部缺氧是導致生長停滯、黃葉甚至爛根的首要原因。

栽培迷思破解:從「一片葉」到「成熟體」的常見陷阱

許多栽培者遵循通用觀葉植物的養護方法,卻無意中抑制了銀葉龜背芋的成熟潛力。

「水苔柱」真的是唯一解嗎?剖析不同攀爬介面的優劣

水苔柱因其保濕能力而廣受歡迎,能為吸收根提供水分。 然而,它的缺點也很明顯:成本高、易分解,且植物的附生根會與水苔緊密糾纏,使得未來換盆或修剪變得極其困難。 相比之下,表面粗糙的實木板或軟木板,更能模擬天然樹幹的質地,有效觸發附生根的攀附和莖部木質化。 雖然木板本身不保水,但它提供了一個更穩定、更符合植物天性的攀爬結構,養護者只需專注於維持盆土和環境的濕度即可。

為何葉片縮小或停止生長,往往不是缺肥而是「空間焦慮」?

當一株健康生長的銀葉龜背芋突然開始長出更小的葉片,或完全停止生長時,許多人的直覺是施肥。 但更常見的原因是「空間焦慮」。這包含兩個層面:一是盆內根系已無生長空間(root-bound),二是向上攀爬的空間不足。 當向上生長的藤蔓頂端接觸到天花板或支架頂端,無法再延伸時,植物會接收到一個強烈的信號:「已達頂峰」,這會顯著抑制新葉的尺寸和形態發展。提供一個足夠高(建議至少1.5公尺以上)且穩固的攀爬支撐,是打破生長瓶頸的先決條件。

銀葉龜背芋高階養護 FAQ

- 問:我的銀葉龜背芋葉片上的銀斑褪色了,是生病了嗎?

答:不是。銀色斑紋是幼年葉片的典型特徵。當植物開始向成熟階段過渡時,銀斑會自然減少或完全消失,葉片顏色轉為均勻的深綠色,這是完全正常的成熟標誌。

- 問:需要把氣生根塞回土裡嗎?

答:要看是哪種根。如果是細小的附生根,不要塞入土中。如果是粗壯的吸收根,可以引導它進入盆土,它會在那裡發展出更多分支,輔助吸收水分和養分。

- 問:要達到葉片開裂,需要多強的光?

答:需要非常明亮的散射光。避免陽光直射,以免灼傷葉片。 在室內,理想位置是朝東或朝北的窗邊。如果使用植物燈,目標PPFD應穩定在100 μmol/m²/s以上,若想加速成熟,可逐步提升至更高水平。

- 問:為什麼我的葉子只有裂縫沒有孔洞?

答:葉片開裂是一個漸進過程。通常,植物會先在葉緣產生裂縫 (splits),隨著年齡增長和光照條件的改善,才會開始在葉片中央靠近主脈的地方形成完整的孔洞 (fenestrations)。這只是成熟過程中的一個階段。