你是否曾對著植物店裡五花八門的「洞洞蔓綠絨」感到困惑?一下是「印尼窄葉」,一下又是「瑞士起司」,更別提高價的「半月」或「薄荷」。事實上,這個市場充滿了商業命名與植物學分類之間的灰色地帶。多數玩家花大錢追逐的,其實是特定「表現型」或「地域性狀」,而非植物學上穩定且被正式承認的亞種。理解這層差異,是從普通愛好者晉升為專家的第一步。

破除迷思:重新定義你對「品種」的認知

在深入圖鑑之前,我們必須先校準一個核心觀念:你在市場上看到的名稱,多數是為了方便溝通而生的「商業俗名」,其背後的植物學身份往往是模糊的。

植物學 vs. 商業俗名:Adansonii 的分類陷阱在哪?

【植物學名 (Botanical Name)】 是全球統一的科學語言,用以精準定義一個物種,例如 Monstera adansonii。而【商業俗名 (Commercial Name)】 則是苗圃或賣家為了行銷而取的綽號,例如「猴子面具 (Monkey Mask)」。 陷阱在於,許多俗名暗示了獨特的品種身份,但實際上它們可能只是同一物種在不同生長階段或環境下的樣貌。例如,Monstera friedrichsthalii 這個名字曾被廣泛使用,但根據天南星科植物學家 Dr. Tom Croat 的研究確認,它其實就是年輕時期的 Monstera adansonii,兩者在植物學上是同一個物種。 這種命名上的混亂,源於 M. adansonii 本身在不同生長階段和地理分佈上存在巨大的形態變異。

以下表格比較了植物學名和商業俗名:

| 名稱類型 | 目的 | 例子 | 潛在問題 |

|---|---|---|---|

| 植物學名 | 精準定義物種 | Monstera adansonii | – |

| 商業俗名 | 行銷 | 猴子面具 (Monkey Mask) | 暗示獨特品種,但可能只是同一物種的不同形態 |

Laniata 真的是獨立物種嗎?從形態學看穿命名遊戲。

Monstera adansonii ssp. laniata 目前被許多植物分類機構,包括國際天南星科協會 (International Aroid Society),視為 M. adansonii 的一個亞種,而非獨立物種。 商業上,賣家常以葉片更具光澤、孔洞排列更靠近中肋等特徵來區分「Laniata」。 然而,這些特徵在廣大的 M. adansonii 族群中也可能出現,使其界線變得模糊。 簡單來說,「Laniata」這個標籤,更多是園藝界為了篩選和固定某些特定外觀特徵而使用的稱呼,它描述的是一種「表現型」,而非一個完全獨立的物種。

關鍵辨識特徵:如何從「葉形」與「生長習性」看穿血統?

拋開混亂的商業名稱,學習從植物本身的形態特徵來判斷,才是更可靠的方法。葉片的形狀與孔洞模式,是解讀其潛在基因與來源的重要線索。

圓葉 vs. 窄葉 (Round vs. Narrow Form):這不只關乎美感,更暗示了原生環境?

市場上普遍將 M. adansonii 分為「圓葉」和「窄葉」兩大類。 【圓葉型 (Round Form)】 的葉片更寬、更接近心形,葉面常有皺褶感。 而 【窄葉型 (Narrow Form)】 的葉片則更為細長、尖端常會偏向一側。 這種差異不僅是外觀上的,也可能暗示了它們的原生棲地。雖然目前沒有確切的科學報告能將葉形與特定地理位置一一對應,但玩家普遍觀察到,來自不同地區(如中南美洲的不同國家)的植株,其葉形和生長習性確實存在穩定差異,這反映了植物為適應特定光照和濕度環境而演化出的結果。

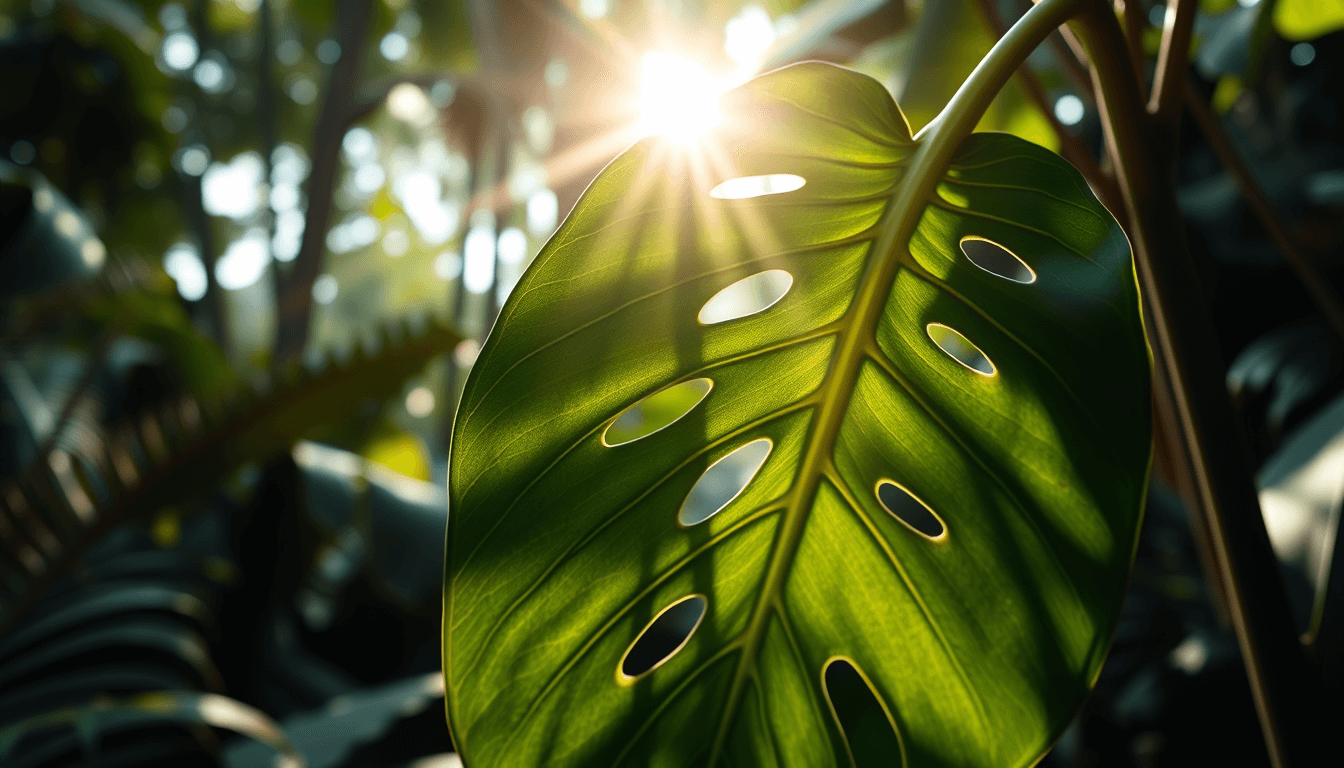

「窗孔化」程度的秘密:為何有些洞多、有些洞少?

【窗孔化 (Fenestration)】 是指蔓綠絨葉片上自然形成的孔洞,這是一種演化策略。 根據印第安納大學 Christopher Muir 的研究假說,在熱帶雨林底層,光線以「光斑 (sunflecks)」的形式穿透林冠。 葉片上的孔洞能讓這些寶貴的光斑穿透到下層葉片,最大化整株植物的能量獲取效率。 孔洞的數量和大小主要受三個因素影響:成熟度、光照、和遺傳。 幼年植株或光照不足的植株,其孔洞會較少或較小。 隨著植株成熟並獲得充足的散射光,新生長的葉片窗孔化會更加明顯。

高價變異體解密:斑葉 Adansonii 的投資與騙局

斑葉變異是蔓綠絨收藏市場的頂端,價格動輒數千甚至上萬。但高價背後,是基因穩定性的賭局。

Archipelago 與 Aurea:基因穩定性如何決定它們的天價?

高價斑葉的價值核心在於其基因穩定性。【Archipelago】(群島)以其大塊、島嶼狀的白色斑塊聞名,而 【Aurea】 則呈現黃色斑紋。 這些變異屬於 【嵌合體突變 (Chimera Mutation)】,即一株植物中同時存在能產生葉綠素和不能產生葉綠素的兩種細胞組織。 穩定性高的品種,如 Archipelago,其不同細胞層的生長速度較為均衡,使得斑紋可以穩定遺傳到新的葉片上,這也是其價格居高不下的主因,一株帶有數片葉子的成熟植株市價可達數百至上千美元。

薄荷、半月、全白:為何這些夢幻逸品常是養護惡夢的開始?

【薄荷 (Mint)】 斑以其霧狀、散點式的淺綠色斑紋為特徵,視覺上非常夢幻。 而「半月 (Half-moon)」則是指葉片一半綠一半白的極致表現。然而,這些型態的基因往往極不穩定。 因為缺乏葉綠素的白色部分無法進行光合作用,當白色細胞組織的生長速度超過綠色部分時,植株會因無法製造足夠養分而衰弱,甚至死亡。 這種現象稱為「返祖 (Reversion)」,即斑葉植株長出全綠的葉片,或因養分不足而焦邊、枯萎。 購買這類高度不穩定的變異體,需要有隨時可能失去其斑葉特徵的心理準備。

超越品種的養護策略:從基因反推最佳環境

與其執著於品種名稱,不如從植株的來源與形態反推其最適合的生長環境。這是一種更根本、更有效的養護思維。

印尼系 vs. 歐洲系:為何不同來源的 Adansonii 對濕度要求截然不同?

玩家社群中常將市售的 M. adansonii 分為「印尼系」和「歐洲系」。這並非植物學分類,而是根據其主要繁殖與出口地區劃分。【印尼系】 通常指在印尼等東南亞國家繁殖的植株,它們習慣了高溫高濕的環境,因此在一般家庭的乾燥環境中,葉片更容易出現焦邊或生長停滯,對濕度要求極高(通常建議 60-80%)。 【歐洲系】 則多指在歐洲溫室中培育的植株,它們對一般室內環境的濕度(約 40-50%)有更好的適應性。購買時詢問來源,能幫助你預判其養護難度。

以下表格比較了印尼系和歐洲系 Adansonii 的差異:

| 特性 | 印尼系 | 歐洲系 |

|---|---|---|

| 主要繁殖/出口地區 | 印尼等東南亞國家 | 歐洲 |

| 適應環境 | 高溫高濕 | 一般室內環境 |

| 建議濕度 | 60-80% | 40-50% |

| 焦邊/生長停滯 | 更容易出現 | – |

介質的終極配方:如何模擬它們在野外的附生習性?

Monstera adansonii 在野外是一種 【半附生植物 (Hemiepiphyte)】,它們會利用氣根攀附在樹幹上生長。 這意味著它們的根系需要極高的透氣性,而非長期浸泡在濕潤的土壤中。一個理想的介質配方,應該是模擬這種附生環境。基礎配方可採用 40% 泥炭土、30% 樹皮塊、20% 珍珠岩和 10% 活性炭的比例混合。 【樹皮塊】 提供攀附介質與空隙,【珍珠岩】 確保排水性,而 【活性炭】 則有助於預防根部病菌。這樣的配方能確保根系在獲得水分的同時,也能充分呼吸,有效避免爛根。

洞洞蔓綠絨玩家常見問題 (FAQ)

- Q1:我的洞洞蔓綠絨葉子越長越小,而且沒有洞,是怎麼回事?

A:這通常是兩個原因造成的:光照不足或缺乏攀爬。 當光線太弱時,植株會為了尋找光源而產生「徒長」,葉片變小且失去孔洞。 此外,提供一個攀爬柱(如水苔柱)能刺激它長出更大、孔洞更明顯的成熟葉片。

- Q2:斑葉品種的白色部分很容易焦掉,該怎麼辦?

A:白色部分因為沒有葉綠素,非常脆弱。 焦邊通常是濕度過低或光照太強所致。請確保環境濕度維持在 60% 以上,並提供明亮的散射光,避免陽光直射。 過度澆水導致的根部壓力也是常見原因之一。

- Q3:我需要多久施肥一次?

A:在春夏生長旺季(約 3 月至 10 月),可以每 2-4 週施用一次稀釋過的均衡液態肥。冬季生長趨緩,則可減少至每 1-2 個月一次或暫停施肥,避免肥傷。

- Q4:如何判斷我買的是 Adansonii 還是極其罕見的 Obliqua?

A:一個簡單的判斷法則是「洞比葉多」。真正的 Monstera obliqua 極其罕見,其葉片非常薄,孔洞面積佔據葉片的 50% 到 90% 以上,看起來像一張綠色的網。 你在市面上能買到的,99.9% 都是 M. adansonii 的不同形態。